おひとりさま「日光街道」を行く!日本橋から浅草橋まで【1ー1】

Viaraの「歩き旅」の目的は、五街道を踏破するだけでなく、ゆっくり旧街道を歩きながら、それぞれの街道沿いで出会える歴史に触れることです。先を急ぐよりも、できる限り多くの見どころを周りたいと思っています。

そのため1日に進むことができる距離は限られますが、その分たくさんの「見どころ」を紹介していますので、皆さまの街道ウォーキングの参考になれば幸いです。

今回の日光街道ウォーキングは、日本橋から千住宿までの約8.8kmを、「64」の見どころに立ち寄りながら、なんと8時間もかけてじっくり歩きました。

見どころが多く1記事では紹介しきれないため、4回に分けて「日本橋から千住宿」の歩き旅を紹介します。

出発地点

- 出発地点:日本橋

- エリア :東京都中央区日本橋

- 最寄り駅:東京駅、日本橋駅、三越前駅

- 出発時刻:6:30 AM

到着地点

- 出発地点:千住宿本陣跡

- エリア :東京都足立区千住2丁目

- 最寄り駅:北千住

- 到着時刻:14:30 PM

旅のコラム

今回は1-1「江戸日本橋から浅草橋」の旅です。

日光街道については下記のページを参照してください。

五街道の起点はすべて日本橋です。

そして今回、五街道ウォーキング「初めの一歩」に選んだ日光街道は、栃木県の日光まで約147km の道のり。

普段は1日6km程度しか歩いていない私が、1日どれくらいの距離を進むことができるのか少々不安を抱きつつ、いよいよ五街道チャレンジのスタートです!

どんよりとした雲が空一面に広がり、自宅を出るときには霧雨が降っていましたが、日光街道の起点である日本橋に着くころには雨も上がっていました。

時刻は朝の6時30分。

車通りもまだ少ない早朝の日本橋周辺は、都心と思えぬ静けさで心地良き。

まずは旅立ちの前に、「日本橋」見どころを紹介します。

1. 日本橋

日本の重要文化財に指定されている日本橋。

この橋が架けられたのは、徳川家康が幕府を開いた慶長8年(1603)と伝えられています。

その翌年、幕府直轄の主要な5つの交通路である東海道、中山道、奥州道中、日光道中、甲州道中の起点として定められました。

現存する日本橋は、明治44年(1911)に架けられたルネサンス様式の石造二連アーチ橋。

都内では数少ない明治期の石造橋で、全長は 49.5m、幅が 27.5m あります。

日本橋とクロスするように真上に高速道路が通っていますが、ちょっと風情がなくて残念な気もしますが、これが私たちの「いま生きている」時代です。

あらためて旅の始まりにこの場所に立ってみると、人々が、それぞれの時代にそれぞれの「生活」を積み重ねてきて「いま」があるんだな~という歴史の重みを感じます。

私たちのこの今の時代も、いずれは「歴史」として語り継がれていくときがくるのかと思うと、なんだかとっても不思議な気持ちになりますね。

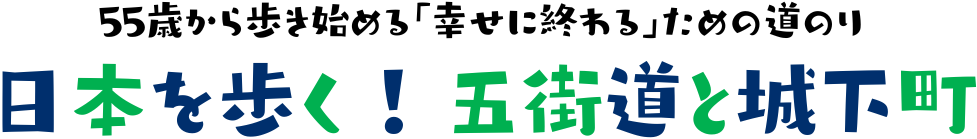

因みに、四隅の親柱の銘板に刻まれた「日本橋」「にほんばし」の文字は、最後の将軍である徳川慶喜によるものです。

2. 高札場跡

高札場とは、幕府や領主が定めた「法度」「掟書」「犯罪者の人相書」などを木の板札に書いて、人目をひくように高く掲げておく場所のことです。

江戸府内には、この日本橋南橋詰のほかに、常磐橋外、浅草橋門内、筋違橋門内、麹町半蔵門外、高輪大木戸(札の辻から移設)の「大高札場」が6か所、その他にも35か所の高札場が設置されていました。

INFORMATIONの横「日本橋由来記の碑」のある場所が、江戸期に高札場が設置されていた場所です。

昭和11年(1936)に設置された碑には、上部に広重の絵と、その下に当時の総理大臣であった佐藤栄作の筆による「日本橋の由来」が刻まれていますが、年月が経過しているため残念ながら文字はほとんど読み取ることができません。

3. 晒し場跡

高札場の向い側、日本橋交番前の広場に江戸の晒場がありました。

日本橋の「晒し場」は、江戸時代に処刑後の罪人や反乱者の首級を橋のたもとに掲げ、人目にさらした場所であったとされ、五街道の起点で往来が多い日本橋を選び、犯罪抑止と幕府権威の誇示を狙ったとも言われています。

実際の処刑は小塚原・鈴ヶ森などで行われ、首のみが運ばれてさらされていたのだとか。

幕末から明治初期にかけての司法改革により刑罰も改められ、晒しも廃止されました。

現在、この場所が「晒し場」であったことを示す施設は残っていません。

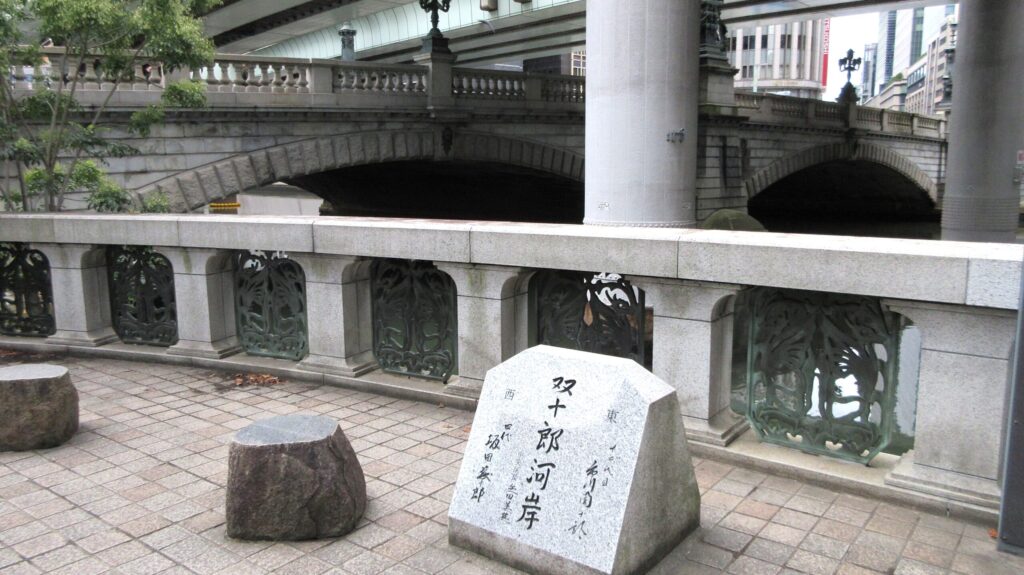

4. 日本国道路元標

かつて日本橋の中央には「東京市道路元標」が立っていました。

1972年に「東京市道路元標」が現在の「元標の広場」に移設・保存され、その据えられていた跡に設置されたのが現在の「日本国道路元標」です。

このとき、同時に「日本国道路元標」のレプリカも制作されこの広場に設置されました。

実際の銘板は、日本橋の車道中央付近の路面に埋め込まれいますが、元標の広場にはレプリカと説明板が設けられています。

日本橋の「日本国道路元標」は、国道の距離計算の起点を示す基準点です。

江戸の日本橋は五街道の起点でもあり、近代以降は国道網の基準点として継承されました。多くの主要国道(1号・4号・6号など)はここを起点としており、道路標識にある「東京から○km」の「東京」は、原則この元標を指しています。

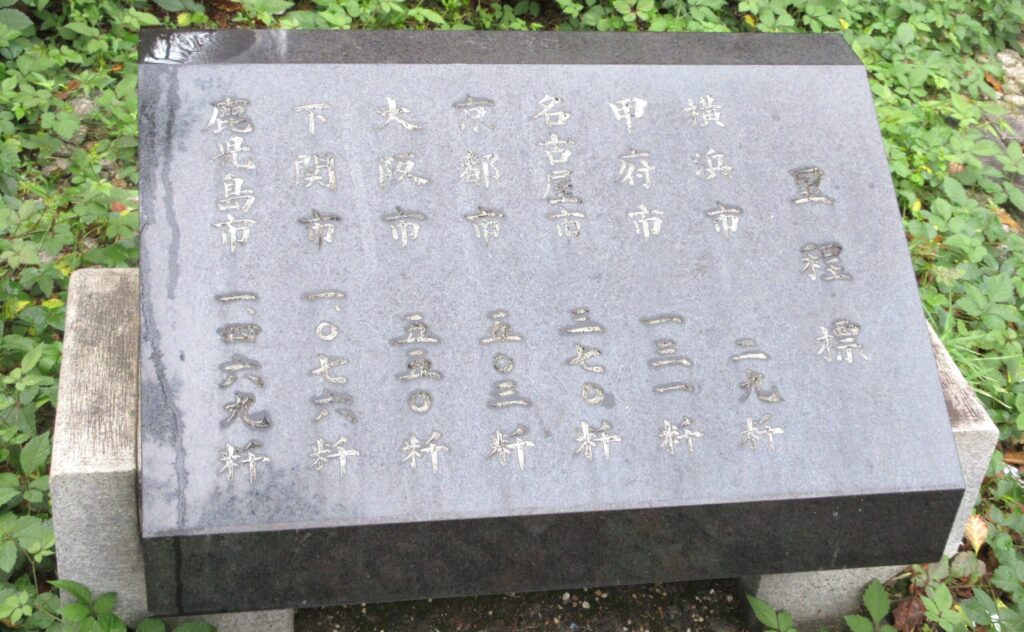

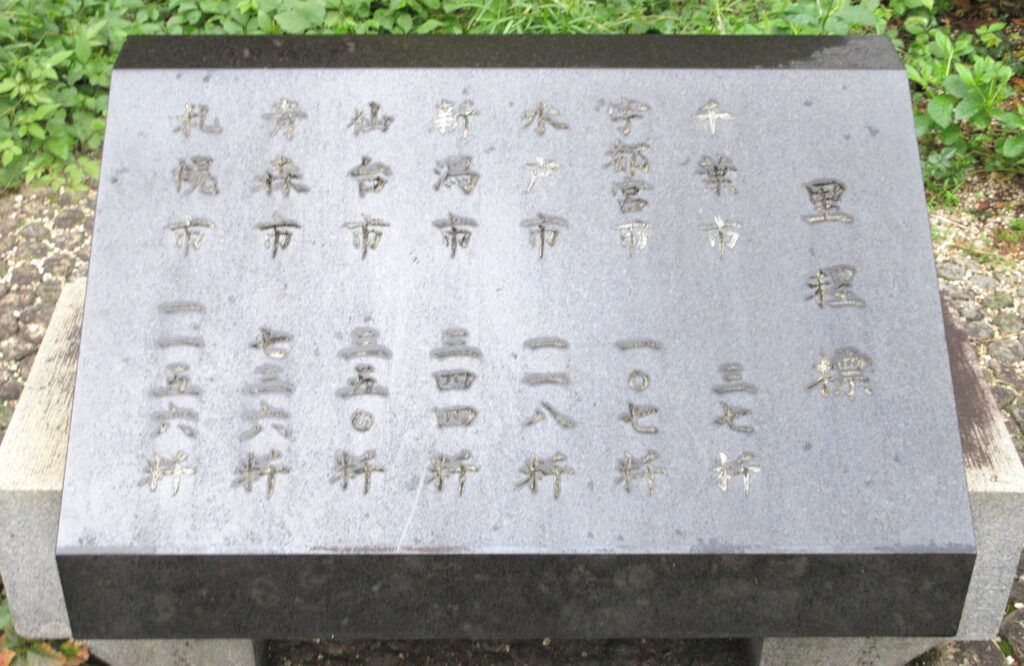

広場にある日本国道路元標のレプリカの両サイドには、日本橋を起点とした日本各地への距離が刻まれた石碑が設置されています。

なお、東京市道路元標は、1999年に日本橋とともに国の重要文化財に指定されています。

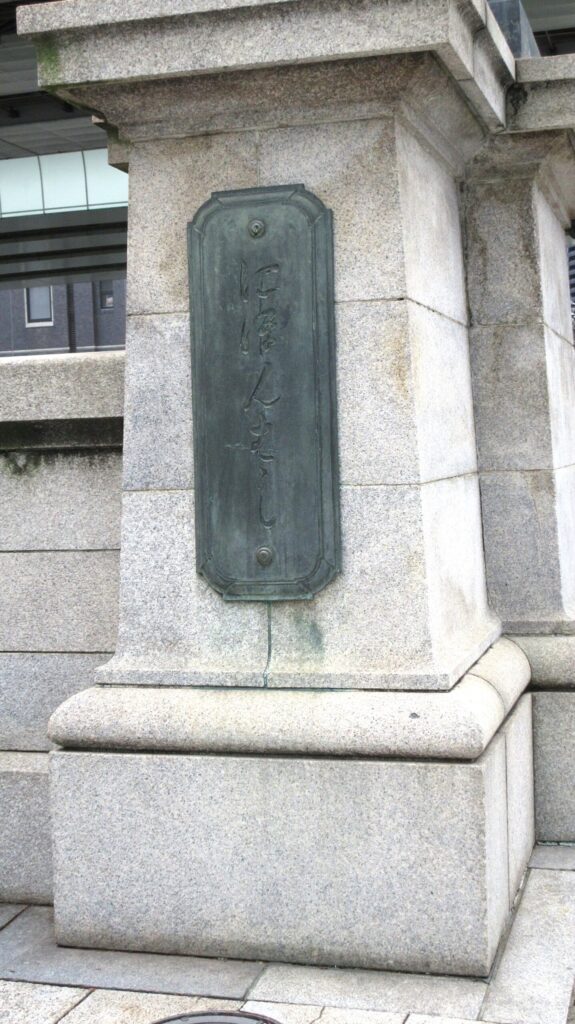

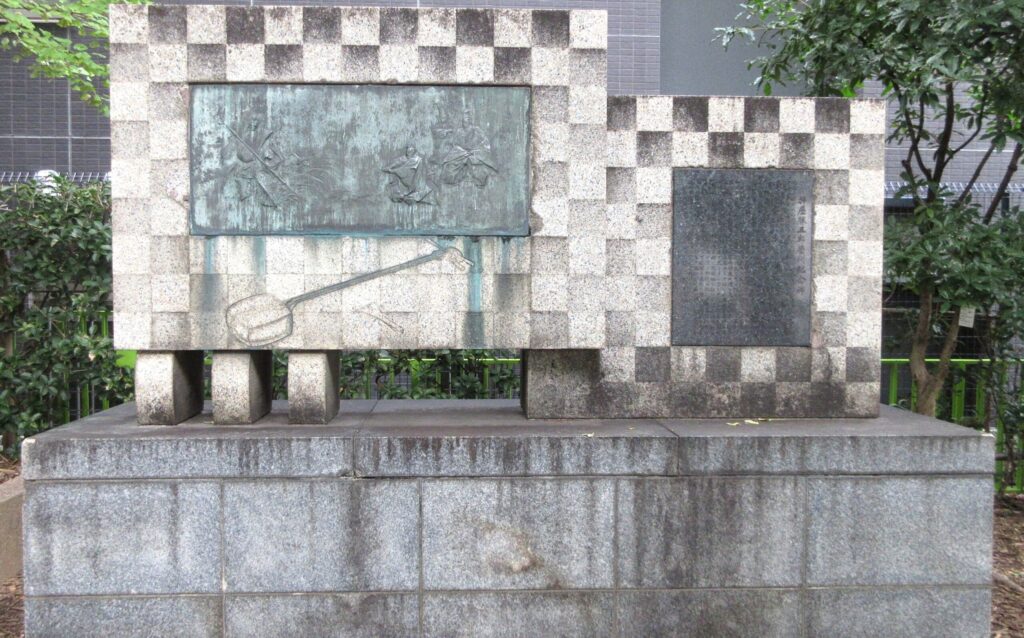

5. 日本橋魚河岸後

江戸の初期、佃島の漁師が将軍や諸大名に調達した御膳・御肴の残りを売り出した魚市に端を発し、日本橋から江戸橋にかけての日本橋川沿いには、江戸の鮮魚・塩干魚を荷揚げする「魚河岸」が置かれていました。

市は日本橋川沿いを中心に本船町・小田原町・安針町(現・室町一丁目、本町一丁目周辺)へ広がり大繁昌、近海各地の船が集まり一日千両が動く活況を呈したといいます。

取引は日本橋川の桟橋に横付けした平田舟の上や、表納屋の店先に板舟を並べた売場で行われていましたが、大正12年の関東大震災の後に魚河岸機能は築地に移転、のちに東京都中央卸売市場へと発展していきます。

昭和29年に、日本橋魚河岸跡地に関係者が記念碑を建立、その歴史を今に伝えています。

さて、日本橋の見どころ巡りを終えたら、これから栃木県の日光を目指して長い旅路の始まりです!

日本橋を北側に渡り、まずは左手に三越を見ながらまっすぐ通りを進んで行きます。

ふだん見慣れた風景も、早朝でひと気がないとちょっと違う街を歩いているようなワクワク感があります。

日光街道はこの先「室町三丁目南」の交差点を右折して進みますが、その少し手前にある「福徳神社」に立ち寄りるため、左手に三井記念美術館がある向かい側を右に入ります。

右手側のT字路から赤色の鳥居が見えるので、そこから進んでも良いですが、その数メートル先、ビルの谷間に神社の入り口(通路)がありますので、そちらから入っていくのが良いかも知れません。

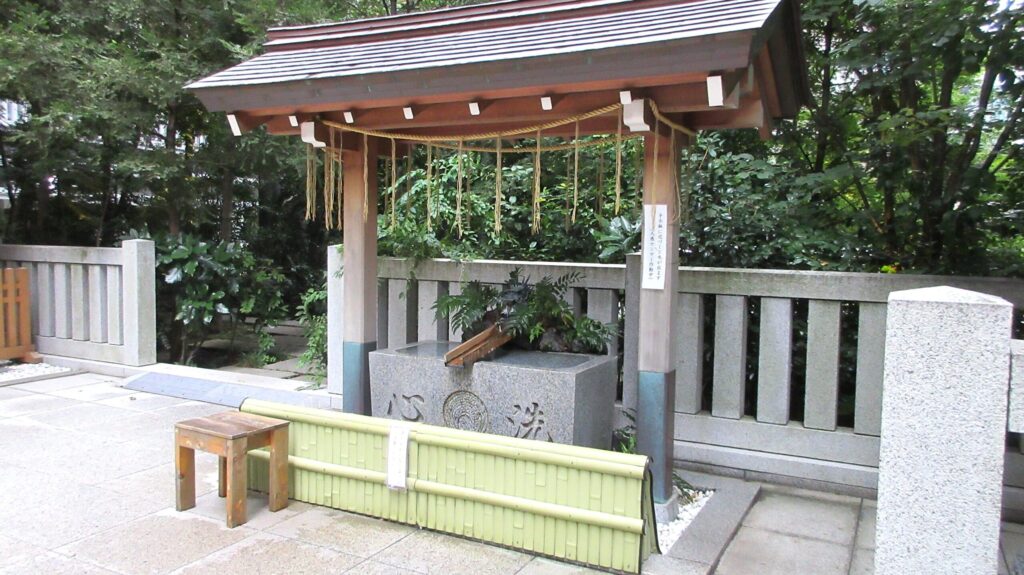

6. 福徳神社

高層ビルが立ち並び、大型商業施設に囲まれた、東京の中心地に位置している福徳神社の創建は、江戸時代であったとされています。

この神社は「商売繁盛」「開運招福」のご利益で知られ、古くから信仰されてきました。

ビルの谷間に浮かぶ赤い鳥居は、比較的新しいもののようでしたので、その歴史を調べてみたところ、この福徳神社は震災、戦災、区画整理などにより4度も遷座していました。

現在の社殿・境内は平成26年(2014)に竣工したばかりで、まだ11年ほどしかたっていないようなので、どうりで新しいはずです。

都会の中に静かに佇む雰囲気がいいですね。落ち着きます。

4度の遷座の間に、なんとビルの屋上に社を構えていた時期もあったようです。

この日本橋室町二丁目付近は、かつて農漁家の点在する片田舎だったとか。

徳川家康が天正18年(1590)8月に初めてこの神社を参詣し、その後も数度に渡って参詣したと言い伝えられています。

都心のいまどきの神社ですね、ちゃんと「自撮りスタンド」が設置されていました。(笑)

福徳神社を参拝した後、来た道をそのまま引き返して日光街道へ戻るか、鳥居を背に右手に向かっても日光街道に突き当たります。

ただ、「日光街道を歩く」ことに絶対のこだわりがある場合は、来た道を引き返さないと、部分的に日光街道を通らず端折ったことになりますのでご注意を。(笑)

私は「こだわりの人」なので、もちろん一旦来た道を戻り、きっちり日光街道を歩きました。

三井記念美術館のある大通りに戻り、そのまま進むとすぐに「室町三丁目南」の交差点がありますので、そこを右折します。

右折したらそのまま道路の右側の歩道を歩いて行きましょう。

しばらくまっすぐ進んで行きます。

しばらく歩いて行くと、正面に高速道路の高架、左手に「くすりミュージアム」が見えてきます。

日光街道はそのまま高速道路を超えてまっすぐ進んで行くのですが、ここは地上を渡る手段がないので、右手に見える「地下横断歩道」を利用します。

この辺りは普段からよく通る場所ではあるのですが、実はこの地下歩道を通るのは、今回の日光街道ウォーキングが初めてでした。

ちょっとね、ひとりで階段を降りて行くには勇気がいる雰囲気なんですよ、ここ。(笑)

入り口からの景色はこんな感じです。

なんだか妙に閉塞感を感じる、古い造りの地下歩道。

かつてこの地下歩道には路上生活者が寝ころんでいたそうですが、いまはそんなこともなく、至って普通に通行できるようになっていますのでご安心ください。

私が通った時は早朝だったからなのか、普段からなのか、ちょっとその辺りはわかりませんが、ご覧の通り誰もいなくてガラ~ンとしていました。

これまで、この辺りを歩いていても、たま~~~に階段から上がってくる人を見るくらいで、めったに見かけないので、基本的にこの歩道の利用者は極少な気がします。

周辺に地上で渡れる横断歩道がいくつもありますから、わざわざここを通らんでも、、、な感じでしょうね。

でも、日光街道はここを通らないと!(笑)

地下歩道を通って、通りの向こう側に上がってくると、目の前に「小津和紙」の建物が目に入ります。

この小津和紙も、かなり歴史の古い老舗です。

この地で創業したのは承応2年(1653)。

承応って元号自体が私にはまったく分からないレベル感。(笑)

伊勢商人であった小津清左衛門長弘さんが、当時、江戸随一と言われる商業地であったこの場所で創業し、様々に事業の変遷を経て「紙商小津」として現在に至っているそうです。

様々な和紙が購入できるのはもちろんのこと、紙漉き体験や、文化教室、ギャラリーなどもあり、いずれまた時間がある時にでも、立ち寄ってみたいな~と思っています。

この小津和紙の正面右側の通り(地下歩道を渡る前の場所から直進する方向)が日光街道です。

この近くの見どころは3か所あります。

7. 於竹大日如来井戸跡

於竹大日如来(おたけ・だいにちにょらい)とは、江戸前期に実在した奉公人「お竹」(1623–1680)が、その清貧・慈善・勤勉さゆえに「生きた大日如来の化身」として庶民から信仰を集めた人物・伝承です。

彼女の没後、雇い主により等身像が奉納され、芝居・講談・錦絵にも取り上げられて江戸で広く知られました。

代表的な逸話として、行者たちが「如来の再来」を探している折、お竹が落ちた飯粒を拾い上げるほど「物を粗末にしない姿」を見て光輪(後光)が現れた、という「米粒と光背」のエピソードがあります。

そのお竹が使ったと伝わる「井戸の跡」を示す史跡が、小津和紙の北側の一角に残されています。黒御影の碑と由来板、石灯籠がまとめて設けられ、路上から自由に見学できます。

この「於竹大日如来井戸跡」ですが、ガイドブックによれば「小津和紙の裏側」との説明だったので、正面から見た裏側かと思い日光街道から小津和紙の裏側にあたる場所を見ても、ビルが立ち並んでいて遺跡などありそうもない。(笑)

何処にあるの?と半ば諦め半分で、ぐるりと大回りして北側へ回り込んだらポツリと佇む遺跡を発見!

小津和紙の「裏側」というのはビルの正面から見た裏側ではなく、日光街道から見た「裏側」なので、ご注意を。

わかりやすいのは地下歩道を出たらそのまま直進して、小津和紙の正面を通り過ぎたところを右折すると、すぐに右側にこの遺跡が見えます。

ただし「日光街道をくまなく歩きたい」場合は、見学後にいったん地下歩道の出口まで戻るか、地図で示した順路で進むことをお勧めします。

地図で示した順路で行った場合、於竹大日如来井戸跡から方向転換、反対側に進んで行くと、「宝田恵比寿神社」が左手に見えてきます。

8. 宝田恵比寿神社

日本橋本町えびす通りに鎮座する小祠です。

御祭神は恵比寿神で、商売繁盛・五穀豊穣に霊験ありとされます。

慶長11年(1606)頃、宝田村の鎮守として創建され、江戸初期、江戸城拡張に伴い大伝馬町へ遷座され、のちに日本橋七福神の一社としても信仰を集めました。

移転の中心人物に馬込勘解由の名が伝承されています。

正式名は「宝田神社」ですが、一般には「宝田恵比寿神社」の通称で広く知られています。

鳥居と拝殿のみの小祠で、普段は無人なので授与所はありません。

日光街道に戻り、少し進んだところの街道左側の歩道上に「旧日光街道」の標石を見ることができます。

見た感じ、まだ新しい石碑のような気がしたのですが、標石の道路側に「昭和五十八年」と刻まれていましたので、40年くらいは経っていることになりますね。

9. 旧日光街道本通り標石

赤茶色の標石には「旧日光街道本通り」の文字が刻まれ、両サイドには解説が刻まれています。

「徳川家康公江戸開府に際し、御駮傳馬役支配であった馬込勘解由が名主としてこの地に住し以後大傳馬町と称された」

「江戸名所図絵や広重の錦絵に画かれて若名なこの地は将軍御成道として繁華な本街道であり木綿問屋が軒を連ねて殷賑を極めた」

街道自体は何の変哲もない都会の中の静かな裏通りといった感じの風景です。(笑)

ときどき歴史がありそうな建物を見つけると、思わずカメラを向けてしまいますね。

旧日光街道本通り標石を通り過ぎて、そのまま真っすぐ日光街道を進んで行くと、少し大きな信号交差点に出ます。

そのまま進行方向が日光街道ですが、ここでまた寄り道をするため、この交差点を左折します。

しばらくすると小伝馬町の大きな交差点があり、そこを通過して1本目を左へ入ると、左手に「大安楽寺」、右手に「江戸伝馬町牢屋敷跡」があります。

江戸伝馬町牢屋敷跡は十思公園内の奥にありますので、少し分かりづらいです。

私はそもそも公園内にあることを知らずに向かったので、公園の入り口で「迷ったかも」と一旦ベンチに座って地図を開き、、、

でもってスマホのマップで現在地を確認したら、「目的地にいます」って。(笑)

へ?と思って視線を上げて公園を見渡したら、何やら奥のほうにそれらしき石碑が目に入り、無事見学することができました。

10. 大安楽寺

大安楽寺(だいあんらくじ)は高野山真言宗の寺院で、江戸三十三観音の第5番札所です。境内には「江戸伝馬町処刑場跡」の碑があり、かつて牢屋敷があった地域の歴史を今に伝えます。

明治8年(1875)に移転後、実業家の大倉喜八郎・安田善次郎の寄進と、僧山科俊海の勧進で再興が進み、明治15年(1882)に創建されました。寺号の「大・安」は両名の一字に由来します。

大正12年の関東大震災で焼失しましたが、昭和4年に再建され現在に至っています。

先ほど「於竹大日如来井戸跡」を見学しましたが、この寺の本堂にはその於竹大日如来(お竹)の像が安置されており、彼女の命日である5月19日前後に法要が行われています。

11. 江戸伝馬町牢屋敷跡

大安楽寺の向かい側にあるのが、江戸伝馬町牢屋敷跡の史跡碑が残る十思公園です。

江戸伝馬町牢屋敷とは、江戸幕府の町奉行配下に置かれた最大規模の牢屋で、現在の日本橋小伝馬町3〜5丁目一帯に広がっていました。

面積は約2,700坪、普段はここに300〜400人、多い時にはその倍の人数を収容したと記録されています。

もとは常盤橋外にあった牢獄が江戸前期に小伝馬町へ移り、延宝5年(1677)に町奉行の支配下として本格整備されました。

明治8年(1875)に市ヶ谷監獄ができるまで存続し、構内では身分や性別などで房を分け、取り調べの穿鑿所や拷問蔵も併設、南東隅に死罪場が配置されていました。

この跡地の一部が十思公園や、大安楽寺などの寺院などになっており、園内外に史跡碑や遺構が残されています。

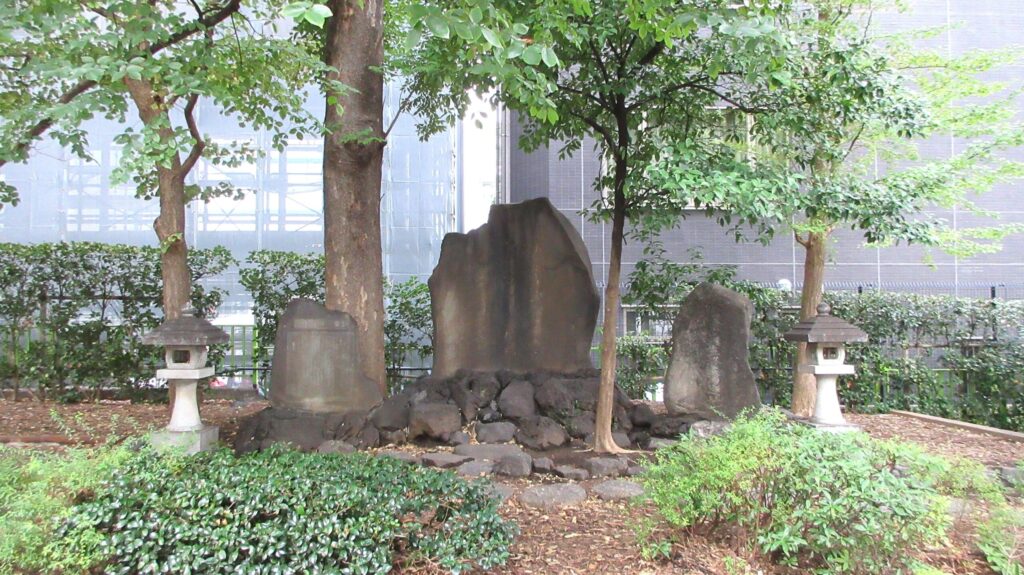

幕末の吉田松陰が安政6年(1859)に、ここで処刑されています。

松陰は「安政の大獄」で捕らえられ、斬首となりましたが、この公園内には松陰にまつわる石碑が並んでいます。

公園の奥、石碑が3基まとまって立つ区画があり、その中央の石が吉田松陰の辞世の碑、右手に「松陰先生終焉之地」碑、左手に顕彰碑が配置されています。

辞世の碑には有名な和歌が刻まれているようですが、経年劣化で読み取れませんでした。

また、東京都指定有形文化財に指定されている、処刑時に鳴らしたと伝わる「時の鐘」もこの公園内に移設保存されています。

この鐘は、江戸で最初に市中へ設置された「時の鐘」とされ、元は本石町三丁目(現 日本橋室町四丁目付近)の鐘楼に懸かっていたものです。

左の建屋2階部分に鐘が設置されているのですが、このとき建屋の下に近寄りがたい雰囲気の人が座り込んでいたため、残念ながら現物を間近で見ることはできませんでした。

江戸城下の人々は鐘の合図で時刻を知り、石町の鐘は江戸市中9か所の筆頭とされました。近くに伝馬町牢屋敷があったため、刑の執行時刻に合わせて正確に撞かれたといいます。

しかしながら、刑の執行がなされる日には、意図的に処刑を遅らせるため鐘も遅らせたという「情け(慈悲)の鐘」であったとの伝承も。

さて、再び日光街道へ戻りましょう。

小伝馬町の交差点方面から歩いてきたら、交差点の左手前にUFJ銀行が見えたらそこが日光街道です。

ここを左折して日光街道を進みます。

土曜日の朝だからなのか、あまり車通りもなく、人もほとんど歩いていない静かな通りでした。

ただひたすら真っすぐ進んで行きますが、この通りの先が「横山町問屋街」です。

大通りに突き当たったY字路の端に横山問屋街を示す標識が立っています。

12. 横山問屋街標識

横山問屋街のルーツは江戸時代。

日光・奥州道中に面した商業地として旅籠や各種問屋が集積し、繊維・小間物の街として発展しました。

史料では1792年に問屋19軒、1827年62軒、幕末には140店超と拡大しています。

現在の「問屋街」の骨格がこの時期に形づくられました。

横山問屋街のY字路まで来たら、日光街道は大きな交差点を超えて向こう側に続いて行きます。

地上からも横断歩道を渡り継いで進むことはできると思いますが、交通量も多く信号の待ち時間も長いので、ここは「地下歩道」を利用しました。

地下歩道は交差点に向かって左側に入り口があります。

日本橋を出発して最初に利用した地下歩道は、入口と出口がひとつずつのシンプルな地下歩道でしたが、ここは5か所の出入口があるので、階段を下りる前に自分がどの場所に行きたいかの確認を忘れずに!

ここは「C1」、日光街道は「C3」の出口に進みます。

地下歩道から出たらそのまま直進、神田川の手前左側には「群代屋敷跡」、橋を渡った先には「浅草見附跡」の石碑が立っています。

13. 郡代屋敷跡

江戸幕府の直轄領を統括した関東郡代(主に伊奈氏が世襲)の屋敷跡です。

年貢徴収・治水・訴訟・勧農などを担当した中枢拠点でしたが、現在は案内プレートが立てられているだけで、小さな公園になっています。

初期の屋敷は江戸城・常盤橋門内にありましたが、明暦の大火(1657)後に馬喰町へ移転しました。

以後、寛政4年(1792)の伊奈忠尊の失脚まで郡代の屋敷として機能していました。

それ以降は勘定奉行が関東郡代を兼帯して居住、文化3年(1806)の焼失後は馬喰町御用屋敷と称され、明治期に諸藩出張所等を経て町地化しました。

14. 浅草見附跡

江戸城の外郭防衛と通行取締のために設けられた「三十六見附」の一つで、現在の神田川に架かる浅草橋のたもとに位置します。

現在、ここには「浅草見附跡」の石碑と案内板があります。

見附は寛永13年(1636)に整備され、四角い枡形空間に門と番所を配した浅草御門として、浅草寺へ向かう参詣客や、北へ延びる日光・奥州方面への往来を監視しました。

橋と一体の城門施設という江戸の都市防衛の典型例です。

郡代屋敷跡から浅草橋見附跡に向かう「浅草橋」の上からは、神田川に浮かぶカラフルなボートの風景がありました。

普段、あまりのんびりと橋の上から川を眺めることがなかったので、どこか遠くへ旅しているような錯覚に陥るくらい気持ちがゆ~ったりしました。

街道歩きの醍醐味ですね。

ちなみにこの「浅草橋」は1636年の架橋で、当時は「浅草御門橋」と呼ばれていたそうです。

浅草橋を渡り神田川を超えたら、間もなく「浅草橋」の駅周辺です。

ひとまず今回の旅はここまで。

まだまだ千住宿へのウォーキングは続きます。

今回は「日本橋から千住宿までの旅 1-1」と題して、江戸日本橋から浅草橋までのウォーキングを紹介しました。

この短い区間にも14の見どころを周りましたが、千住宿までの道のりにはまだまだたくさんの見どころがあります。

次回は「日本橋から千住宿までの旅 1-2」浅草橋から浅草寺までのウォーキングを紹介します。

お楽しみに!