おひとりさま「日光街道」を行く!浅草寺から千住大橋まで【1ー3】

Viaraの「歩き旅」の目的は、五街道を踏破するだけでなく、ゆっくり旧街道を歩きながら、それぞれの街道沿いで出会える歴史に触れることです。先を急ぐよりも、できる限り多くの見どころを周りたいと思っています。

そのため1日に進むことができる距離は限られますが、その分たくさんの「見どころ」を紹介していますので、皆さまの街道ウォーキングの参考になれば幸いです。

今回の日光街道ウォーキングは、日本橋から千住宿までの約8.8kmを、「64」の見どころに立ち寄りながら8時間かけて歩きました。

見どころが多く1記事では紹介しきれないため、4回に分けて「日本橋から千住宿」の歩き旅を紹介します。

出発地点

- 出発地点:日本橋

- エリア :東京都中央区日本橋

- 最寄り駅:東京駅、日本橋駅、三越前駅

- 出発時刻:6:30 AM

到着地点

- 出発地点:千住宿本陣跡

- エリア :東京都足立区千住2丁目

- 最寄り駅:北千住

- 到着時刻:14:30 PM

旅のコラム

今回は1-3「浅草寺から千住大橋」の旅です。

日光街道については下記のページを参照してください。

日本橋を出発するときには空一面にどんよりと広がっていた雲も、浅草に到着したころにはすっかりどこかへ流れて行ったのか、青空が広がる気持ちの良いお天気になりました。

隅田川の向こうに見えるスカイツリーは青空に映え、浅草寺の赤い社もより鮮やかに。

さて、今回は、浅草寺への寄り道を済ませ、ここから千住大橋までの見どころを紹介します。

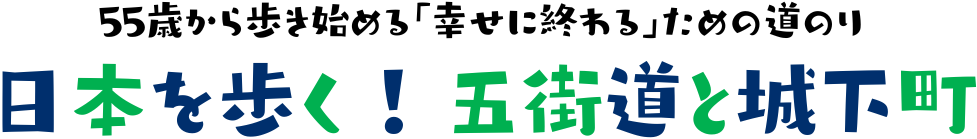

雷門を背に左手へ進み、吾妻橋の交差点へ出たら左折方向が日光街道です。

この吾妻橋の交差点へ向かう通りはかなりの人混みなので、私のように人混みが苦手な人には、しばしの試練が続きます。(笑)

交差点を直進すると吾妻橋、正面にはアサヒビールの金色のモニュメントやスカイツリーが見えています。

この交差点を、歩道の続いている道なりに左方向へ進むと、進行方向がY字路になっていて、その中央が「浅草駅」。

浅草駅の前の横断歩道を渡り、日光街道は駅の右側を進んで行きます。

「東参道」の交差点まで来たら、「姥ヶ池跡」に寄り道するため左折します。

間もなく右手に花川戸公園が見えてきますが、姥ヶ池跡は公園の敷地内にあります。

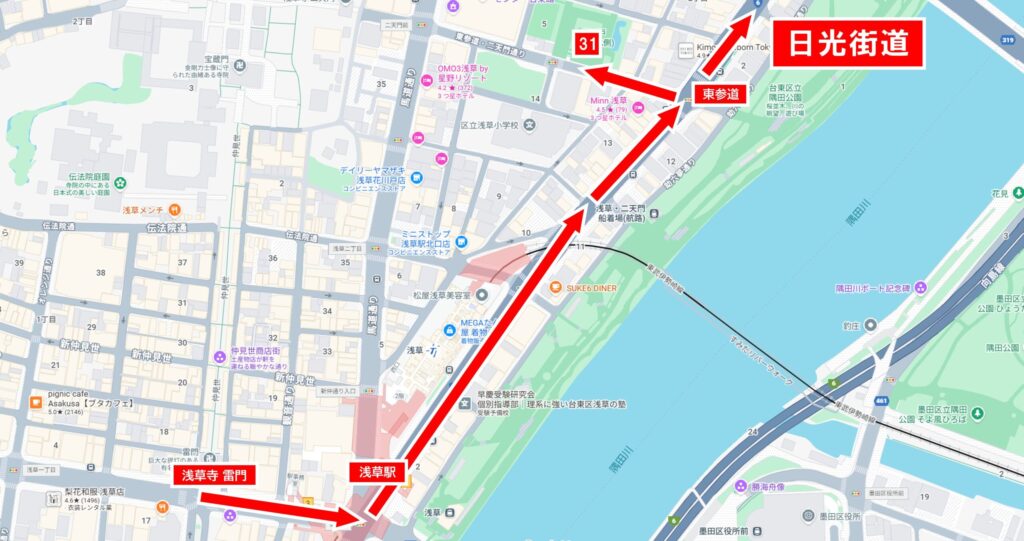

31.姥ヶ池跡

ここ浅草・花川戸公園にある「姥ヶ池跡」は、かつてこの一帯に広がっていた大きな池の名残を伝える場所です。池は昔、隅田川へ通じていたといわれ、明治24年(1891)に埋め立てられました。

現在、園内には小さな人工の池と碑が設けられ、往時をしのぶことができます。

この池の由来として有名なのが「浅茅ヶ原の鬼婆(一ツ家)伝説」です。

荒野の一軒家に住む老女が旅人を石枕で殺し、遺体を池に捨てていたところ、ある夜に娘が身代わりとなって命を落とします。老女は悔いて池に身を投げ(あるいは竜となり)消え去った——という話で、浅草寺の絵馬にも描かれました。

老女は悔いて池に身を投げ(あるいは竜となり)消え去った——という話で、浅草寺の絵馬にも描かれました。

姥ヶ池跡は、この物語の舞台として今も語り継がれています。

このとき、10時ちょっと過ぎくらいでしたが、ちょうど近所の保育園児たちが公園にお散歩に来ていました。

久し振りに、保育士さんと楽しそうに公園を駆け回る子どもたちの姿を見て、なんだかとっても癒されました。

さて、花川戸公園を後にして日光街道へ戻りましょう。

しばらく歩いて行くと「言問橋西」のY字交差点に出ます。

この辺りは隅田川に沿う形で道路があるので、交差点の右手にはスカイツリー!

このY字路を今度は左側に進みます。

歩いていて気付いたのですが、今回のウォーキング、やたらとY字路がありませんか?(笑)

普段あまり見かけないのにやたらと見る気がします。

言問橋西の交差点へ来たら、そこから2本目を左折して、さらに2本目を左折した右手側に「江戸猿若町市村座跡」がのこされています。

と言っても、建物があるわけではなく石碑が立てられているだけなので、見落とし注意です。

私は見落としました!(笑)

肝心な石碑には気づかず、近くの違う看板の写真を撮って満足していたようです。

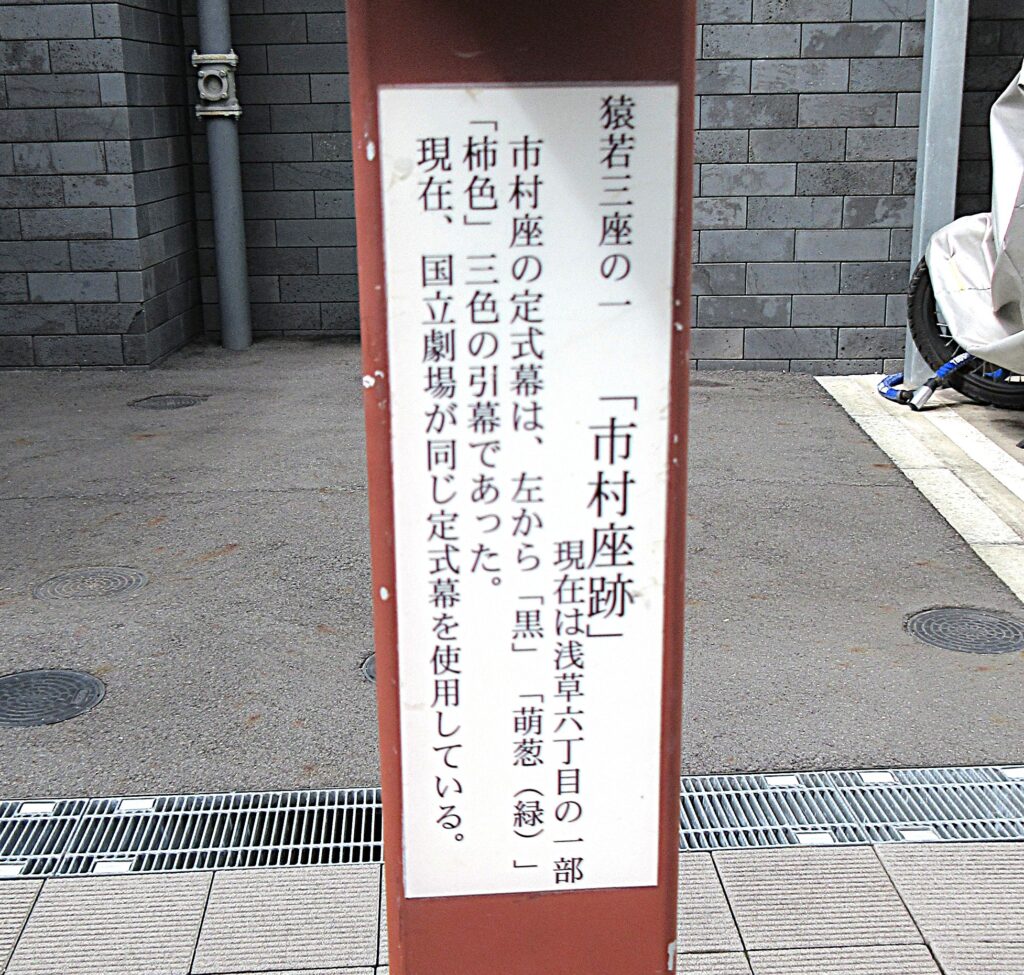

32.江戸猿若町市村座跡

浅草・猿若町(現在の浅草六丁目)にあった歌舞伎の常設劇場・市村座の跡地。

猿若町は天保の改革で芝居小屋が浅草へ移転して成立し、中村座・市村座・(河原崎→)守田座の「江戸三座」が並び、江戸随一の芝居町として栄えました。

現在は跡地を示す石碑が立っています。

マンションの入り口の一角にひっそりと立っているのが「江戸猿若町市村座跡」の碑です。

ただでさえ分かりにくいのですが、手前に「旧・浅草猿若町」という目立つ看板が立っているので、これがその碑だと勘違いしてしまいます。

写真の整理をしていて「あれ?」ってことになり、調べてみたら肝心な石碑を見ていなかったことに気付きました。

あくまでも記念碑なので、「この場所に実際に行ったよ」ということには、なんら変わりはないので良いのですが、なんだか残念な気持ちになりました。(笑)

訪れる際は、この目立っている看板の向こうにひっそりと佇む「江戸猿若町市村座跡」と刻まれた「石碑」をお見逃しなきよう。

気を取り直して、先へ進みましょう!

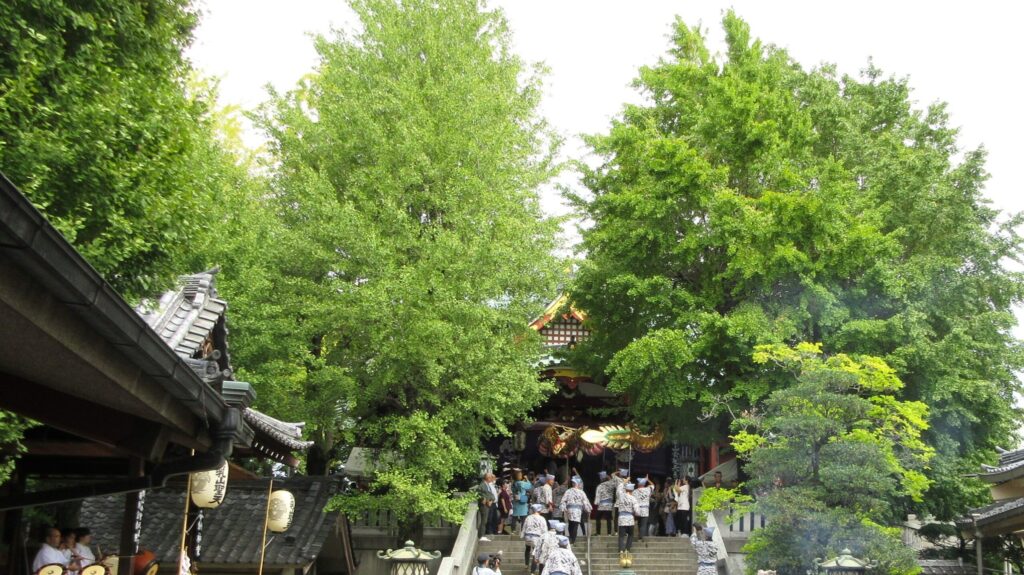

日光街道の交差点まで戻ったら、そのまま日光街道を横切って直進すると左手に「待乳山聖天」が見えてきます。

私が訪れたときは、ちょうど何かのお祭りが行われていて、なんだかよく分からないままにしばらく見学してきたのですが(笑)、帰宅してからホームページで調べてみたら「開山1430年を記念した大法要」という、30年振りのけっこうレアなお祭りだったようです。

ホームページによると、開山会大法要と特別記念祭が執り行われ、この日10時30分に「お練り大行列(開山の縁起にちなんで僧侶のお練りに続いて金龍の舞が境内と本堂を一周します)」とありました。

ちょうどこの時間に訪れていたので、確かに金龍が舞いながら境内へ上がっていきました!

33.待乳山聖天

待乳山聖天は、推古天皇の時代に地中から突然わき上がった「霊山」がはじまりとされており、その際、天から金龍が降り、山をめぐって守護したとされています。

それから6年後の夏、この地が大干ばつに苦しむと、十一面観世音菩薩が悲愍の眼を開き、大聖歓喜尊天の姿となってこの山に降臨されて、 苦しむ民を救ったとも言われています。

ご本尊は大聖歓喜天で、願いを叶える神として「聖天さま」と親しまれています。

境内の大根と巾着は、健康・良縁・夫婦和合、そして財福・商売繁盛のご利益を象徴します。

また、江戸時代には隅田川を望む景勝地として多くの歌人や絵師に描かれ、浅草の名所として広く知られました。

寺院の周りがとても賑やかだったので、何事かとしばらくその場で様子を見ていたら、お囃子が始まり、どこからとなくどよめくような歓声が聞こえてきました。

すると寺院の階段右手側の通りから住職さんらのご一行が行列を作って登場。

階段を上って本堂へ向かいます。

するとその後ろから見事な金龍がやって来ました。

長い胴体をくねらせながら、住職ご一行の後に続いて上っていきます。

お祭り(法要)の最中だから、階段の上にある本堂や境内は見学できないのかな~なんて階段の下から様子を眺めていたのですが、行列と金龍が上って行った後ろから、ひとり、ふたり、と階段を上っていく一般の方らしき人がいたので、即座に便乗。(笑)

境内は人でごった返していましたが、なんとか本堂も見学することができ(最初の写真)、ひとまずは待乳山聖天の見学ミッション完了です。

浅草寺でけっこうな時間を費やし、そしてまたここでも想定外の時間を費やし、予定していた所要時間をすでに大幅にオーバーしていましたが、こうした偶然の出会いも旅の楽しさのひとつ。

せっかくの出会いは大切にしたいから、先を急ぐことなくお祭りの様子を見届けてきました!

その場で何のお祭りか調べれば、もっと理解できてよかったのかも知れませんが、ま、そこはヨシとしましょう。(笑)

ひとしきりお祭りの様子を見学してから日光街道へ戻り、今度は縁結びで有名な「今戸神社」を目指します。

日光街道をまっすぐ歩いて「浅草高校前」の交差点に辿り着いたら、そこを右斜め手前に入っていきます。

2本目を左折すると左手に都立浅草高校があり、右手に今戸神社へ繋がっている(たぶん)駐車場の入り口があります。

神社の正面は反対側にありますが、こちらから入って行く方がわかりやすいと思います。

奥に見えているのが今戸神社です。

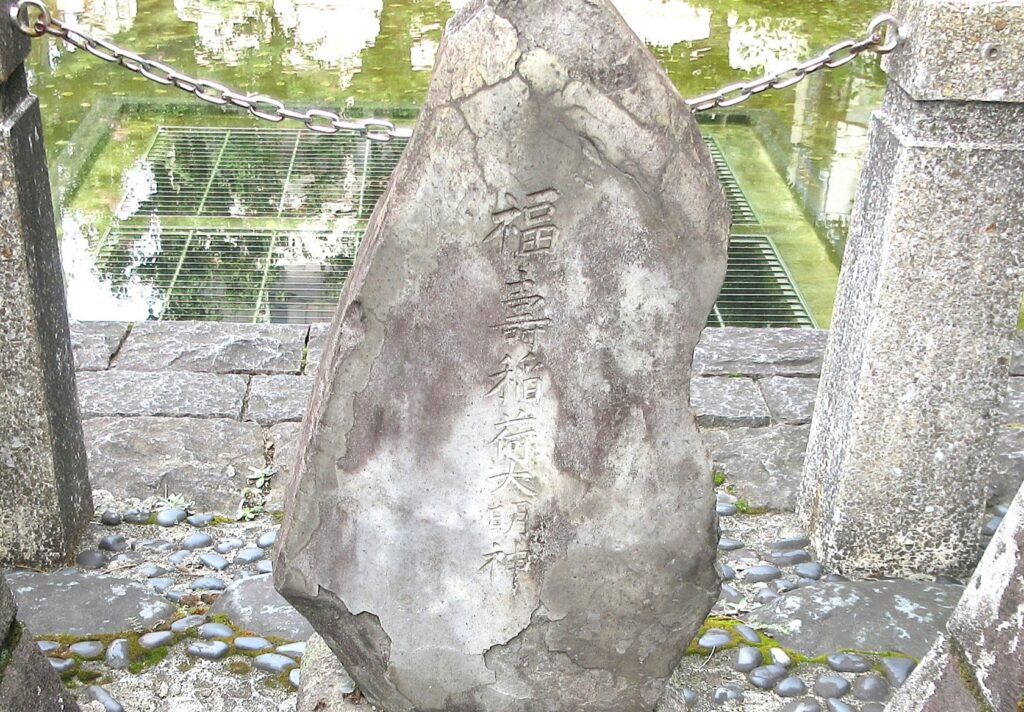

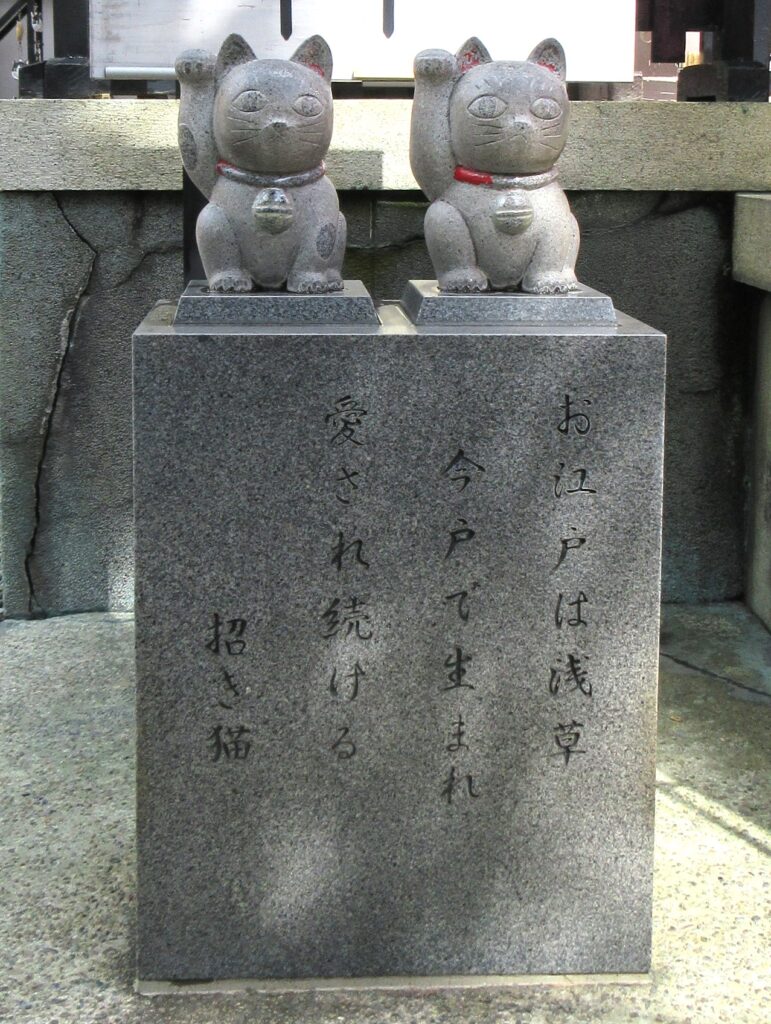

34.今戸神社

1063年(康平6)に石清水八幡を勧請して創建された今戸八幡を前身とし、1937年(昭和12)に白山神社を合祀して現社号となりました。

縁結びと招き猫で知られ、境内には対の招き猫像や今戸焼ゆかりの碑もあります。

今戸神社が「縁結び」で有名な理由は大きく4つあります。

ひとつめは、御祭神に日本最初の夫婦神とされる伊弉諾尊・伊弉冉尊を祀るため、男女和合・良縁のご利益が伝えられてきたこと。

ふたつめは、江戸以来の今戸焼による“招き猫”ゆかりの地で、福(良きご縁)を招く象徴が境内に満ちていること。

三つめは、2008年に神社主催の出会い行事「縁結び会」を始め、多くのカップル誕生で評判が広がったこと。

そして4つめは、住所が「今戸1-5-22(=いいご夫婦)」という語呂の良さも話題化の後押しをしたようです。

そして、今戸神社は「縁結び」としてだけでなく、歴史上とても有名な人物のゆかりの地としても知られています。

その名は沖田総司、幕末に活躍した新選組の一番隊組長です。

卓越した剣の腕前で知られ、若くして近藤勇・土方歳三らに信頼されました。

天然理心流の剣士として冷静かつ俊敏な戦いぶりを見せる一方、普段は穏やかで明るい性格だったと伝わります。

しかし、肺結核を患い鳥羽伏見の戦いには出陣できず、江戸に戻って療養生活を送っていました。

そして、沖田総司が息をひきとった「最期の地」とされるのが、浅草今戸神社周辺です。

永倉新八の記録に「今戸で療養した」との記述があり、境内には「沖田総司終焉之地」の碑が建てられています。

現在も多くの新選組ファンが参拝に訪れる場所です。

また今戸神社は「良縁」や「ご縁を結ぶ」という意味から、「沖田総司と歴史を結ぶ場所」としても象徴的に語られています。

静かな境内には、短くも誠実に生きた沖田総司の人生をしのぶ空気が漂っています。

縁結びの神様ということで、この日も、カップルや若い女性たちが沢山訪れていました。

中には外国人のカップルや、人力車で来ていた日本人カップルも。

個人的には「縁結び」よりも「沖田総司・終焉の地」というほうに関心があり、訪れることができて良かったです!

今戸神社から日光街道の「浅草高校前」の交差点に戻ったら、横断歩道で反対側に渡り、渡った先が「山谷堀跡」。

のはずだったのですが、、、最初、場所がよく分からなかったんです。

何も案内板が無くて近くを3周くらい行ったり来たりしてたから、もはや不審者。(笑)

結局、現在はお堀があった一帯が「山谷堀公園」として整備され、遊歩道になっています。

この交差点を渡った側だけでなく、先ほど通った反対側にも広がっている遊歩道がすべて「山谷堀跡公園」のようです。

たしかに形状が「お堀」だったんだろうな~って感じ。

35.山谷堀跡

山谷堀跡は、浅草の日本堤付近から隅田川(今戸)へ通じていた江戸初期の運河跡です。

もとは洪水対策・物資輸送のために掘られたとされ、のちに新吉原への「水上アクセス」として発展しました。

隅田川から猪牙舟(ちょきぶね)が出入りし、堀沿いには船宿や料理屋が並んで大いに賑わい、吉原通いを「山谷通い」と呼ぶほどの名所でした。

明治以降は衰退し、戦後にかけて順次埋め立てられ、1970年代半ばまでに暗渠化。

現在は約700mの細長い「山谷堀公園」として整備されています。

交差点を挟んだ両側には「よしのはし(吉野橋)」のプレートがついたかつての橋の一部を見ることができます。

吉野橋は江戸時代に山谷堀に架かっていた橋のひとつで、もとは「山谷橋」でしたが、明治2年、周辺が浅草吉野町と改称されたのに合わせ「吉野橋」と呼ばれるようになりました。

山谷堀は隅田川から今戸方面へ入り、途中で川幅が狭くなる地点があるため、この吉野橋付近で舟を降りて日本堤へ向かったとも伝えられています。

この山谷堀跡公園周辺は、桜の撮影スポットとしても有名らしく、特に今戸神社へ向かう方向の遊歩道からは、正面にスカイツリーも見られるので絶好のフォトスポットになりそうですね。

あと、この交差点の角に公衆トイレがあります。

私は使用していないのでどんな感じか設備の様子はわかりませんが、外観を見た感じでは整備されてキレイそうでした。

そして日光街道の旅は、山谷堀跡からそのまま北へ北へと進んで行きます。

土曜日の11時頃でしたが、この静けさ。

もともとこの通りは交通量が少ないのか、たまたまなのか。

とても歩きやすい環境でした。

ここからしばらくは寄り道なくまっすぐに歩き続けますが、「東浅草交番前」の交差点まで歩いたら、そこからはけっこう大きく本線を逸れた寄り道になります。

「浅草高校前」の交差点から、まっすぐに進んで「東浅草交番前」の交差点まで来たら、そこから2本目の細い脇道を左折します。

その細い通りの右側の奥まったところに「駿馬塚」があります。

通り沿いに案内板が立っているので、見逃すことはないと思います。

36.駿馬塚

駿馬塚(しゅんめづか)は、東浅草に残る小さな塚で、由来は二つあります。

ひとつは平安後期の伝承で、源義家が奥州へ向かう途中、この地で愛馬が急死したため、義家が手厚く愛馬を葬って塚を築いたのが「駿馬塚」のはじまりだと語られています。

もうひとつは江戸時代の史実的な背景です。

周辺には将軍家の馬を養う「小梅牧」があり、功のあった名馬を弔う場所としてこの塚が受け継がれました。

つまり、義家の馬を思う心を伝える古い物語と、将軍家ゆかりの馬文化という二つの系譜が重なって、現在の「駿馬塚」という名称と信仰が続いているのです。

静かな住宅地の一角に碑が立ち、東浅草の歴史を今に伝えています。

ここからは、日光街道から少し離れたエリアの見どころまで足を延ばし、再び日光街道を外れた地点に戻るという、「こだわり」の面倒くさい動きをします。(笑)

まずは駿馬塚を過ぎたら最初の通りを左折、1本目右手の角にあるのが「春慶院」。

37.春慶院

江戸前期、商人夫婦が夭折した娘の菩提を弔うために建立したと伝わり、子どもの成長を祈る地蔵信仰が根づいています。

新吉原に近い立地から遊女の供養寺としても知られ、なかでも伝説的高位遊女・二代目高尾太夫の墓が著名です。

高尾がここに葬られたのは、吉原ゆかりの女性が浅草一帯の寺で弔われた慣習によるためです。

彼女の死因については諸説あり、伊達綱宗の怒りに触れて船上で斬殺されたという有名な逸話が語られる一方、確証は乏しく病没説なども残ります。

いずれにせよ、短い生涯を終えた高尾を静かに偲ぶ場として、春慶院は江戸の遊興文化と庶民信仰の記憶を今に伝えています。

春慶院の前の通り(歩いてきた方向からは右折)をまっすぐ道なりに進んで行くと突き当りに出ますので、そこを右折し、最初の通りを左折すると「土手通り」に出ます。

土手通りに出たらすぐ右手側に横断歩道がありますので、それを渡って右方向へ直進。

「吉原大門」交差点の左手前の角に「見返り柳」を見ることができます。

38.見返り柳

旧吉原遊廓の名所です。

客が大門を出て名残惜しさからここで振り返ったことに由来し、川柳にも詠まれました。

現在の柳は震災や戦災で失われた後に代替わりしたもので、もとは山谷堀の土手にあり、道路・区画整理で現在地へ移されたと伝わります。

京都・島原の門口の柳を模したとも言われます。周辺は樋口一葉『たけくらべ』の舞台としても知られ、吉原文化をしのぶ象徴的なポイントです。

「見返り柳」を見学した後は、ふたたび土手通りを引き返し、先ほど出てきた細い通りへ。

そのまま真っすぐ進み、左手にモンブランと書かれた建物がある十字路に出たら、その次の通りを右折します。

少し進んだところの右側、傘を被った大きな大仏さまが鎮座しているのが「東禅寺」。

39.東禅寺

東禅寺は、寛永元年(1624)創建の曹洞宗寺院です。

境内には江戸六地蔵の第2番地蔵が座し、日光・奥州道中の玄関口を守る存在であり、旅の安全を祈る場として栄えました。

江戸六地蔵とは、江戸の出入口となる六つの街道口の寺に、18世紀初めに建立された大型の銅造地蔵菩薩坐像のことです。

深川の僧・地蔵坊正元が寄進を募って造立し、旅の安全や疫病除けを祈る「江戸の結界」として信仰されました。

■東海道=品川寺

■奥州街道=東禅寺

■甲州街道=太宗寺

■中山道=真性寺

■水戸街道=霊巌寺

■千葉街道=浄名院

像はいずれも屋外に安置されており、高さ約2.7m前後の堂々たる姿が特徴です。

また、地域に根づく東禅寺は、銀座木村屋總本店の創業者・木村安兵衛と妻ブンの菩提寺でもあります。

木村家の墓所が置かれ、大正7年には夫妻の顕彰像(麺麭祖像)が建立されました。

安兵衛は明治2年に木村屋を開き、酒種酵母のあんぱんでパン食普及に貢献しました。

六地蔵と夫妻像が並ぶ境内は、江戸の交通文化と近代の食文化が交差する、東浅草の歴史拠点として今も親しまれています。

木村屋は全国的に有名な老舗ですが、菩提寺に夫婦そろってこんな立派な像が建立されるって、すごいですね。

さて、これでこのエリアの寄り道は終了です。

東禅寺から1本目のT字路を左折すると、最初に日光街道から入って来たのと同じ通りになりますので、日光街道に突き当たったら左折します。

ここからしばらくは直進です。

泪橋の交差点まで来たら、もう間もなく千住エリアです。

40.泪橋

泪橋は、現在の東京都台東区日本堤・南千住付近にあった橋で、江戸時代から明治にかけて「小塚原刑場」への道に架けられていたことで知られます。

刑場に送られる罪人が最後にこの橋を渡ったことから、「泣きながら渡る橋」=「泪橋」と呼ばれるようになりました。

当時、橋の下を流れていたのは思川(おもいがわ)または山谷堀の支流とされ、処刑前の罪人がここで親族と別れを告げ、僧侶から念仏を授かる場でもありました。

その悲しい情景は浮世草子や落語にも描かれています。

明治以降、刑場が廃止され川も埋め立てられましたが、地名として「泪橋交差点」「泪橋バス停」などが今も残り、近隣には延命寺の「首切地蔵」が刑場跡を伝えています。

現在の泪橋交差点周辺は、かつての江戸の境界と人々の祈りの記憶を今にとどめる歴史の地となっています。

泪橋を通過し、さらに直進すると間もなく「南千住駅」です。

ここでは「南千住駅前歩道橋」を利用し、線路の向こう側へ渡ります。

歩道橋を渡って階段を降りてくると、右側に南千住駅の入り口がありますが、駅の入り口方向ではなく、反対の左手側へと進みます。

ここで右手の駅の入り口側に進んでしまうと、左側に位置している「延命寺」や「回向院」を通過することになってしまい、遠回りして引き返すことになりますのでご注意を。

通過してしまって、引き返した私からの注意喚起です。(笑)

歩道橋を降りたら必ず「左」へ進んで下さい。

そうすると、目の前が小塚原刑場跡のひとつである「延命寺」です。

41.延命寺(小塚原刑場跡)

小塚原刑場跡は、鈴ヶ森・板橋と並ぶ江戸三大刑場のひとつです。

江戸初期に設けられ、江戸から幕末期を通じて死刑やさらし首が執行されました。

町はずれに置かれたのは、衛生面と“結界”の役割からです。

罪人は処刑前に家族と別れ、僧の念仏を受けて泪橋を渡ったと伝わります。

明治初年に刑場は廃止され、供養の場としてその跡地周辺には延命寺の首切地蔵や回向院分院の供養塔が残されています。

もともと同じ寺地であった延命寺と回向院分院ですが、明治期に常磐線敷設で寺地が分断され、線路北側が回向院、南側が延命寺として独立しました。

小塚原回向院は延命寺から、鉄道高架をくぐってすぐのところに位置しています。

42.小塚原回向院(小塚原刑場跡)

小塚原刑場跡に建つ小塚原回向院は、1657年創建の両国・本所回向院が、江戸の牢死者・刑死者・行き倒れなど無縁仏を弔うために、寛文7年(1667)この地を「持地」として別院(常行庵/下屋敷)を開いたのが始まりです。

以後、刑の執行地・小塚原の傍らで埋葬と供養を担い、安政の大獄で処刑された吉田松陰・橋本左内・頼三樹三郎の墓もここに残ります。

境内には、杉田玄白・前野良沢らが腑分け(解剖)を見学した史実を記念する「観臓記念碑」があり、18世紀にこの地で刑死体の解剖が行われ、蘭学者たちが人体を観察した経験が『解体新書』(1774)の刊行へつながったことでも知られています。

この先は、国道4号線の高架にでるまでひたすら直進です。

ちなみにこの南千住駅付近、小塚原刑場のあった辺りの街道は「コツ通り」と呼ばれていたそうです。

43.コツ通り

江戸時代、この一帯には「小塚原刑場」があり、処刑された人々の遺体や遺骨(=コツ)を葬る場所が並んでいました。

刑死者や無縁仏を供養するために、近くに「小塚原回向院」や「延命寺」が建てられ、人々はその道を「骨通り」「コツ通り」と呼ぶようになりました。

明治期に刑場が廃止され、地域は宅地化しましたが、通りの名は地元の人々の間で残り、今も「コツ通り商店街」として親しまれています。

小さな店や住宅が並ぶ静かな道ですが、かつてこの地が江戸の境界であり、罪人や無縁仏の魂を見送った「祈りの道」であったことを物語っています。

コツ通りをまっすぐ進んで国道4号線の高架下まで来たら、日光街道は右手に進むのですが、ここでまた街道を逸れて寄り道します。

一旦、ここを左折し、左側を進みます。

しばらくすると左手に「わかばホール」と書かれた看板が見えてくるので、そこを左折。

その先にあるのが「西光寺」です。

44.西光寺

創建年代は江戸初期とされ、もとは浅草聖天町(現在の待乳山聖天近く)にありましたが、たび重なる火災で現在地に移転しました。

浅草北部の「山谷地区」に位置し、かつては新吉原遊郭や隅田川河岸の人々の信仰を集めていました。

江戸時代には、行き倒れや無縁仏の供養を行う寺としても知られ、地域の救済・葬送に深く関わってきました。

また、境内には投げ込み寺(行旅死亡人の埋葬地)としての歴史もあり、明治以降も下町庶民の菩提寺として多くの墓碑が残ります。

戦災で大きな被害を受けましたが、その後再建され、現在は地域の人々に親しまれる静かな寺院です。

ふたたび国道4号線に戻り、さらに南に進んで行くと今度は通り沿いの右側に「円通寺」が見えてきます。

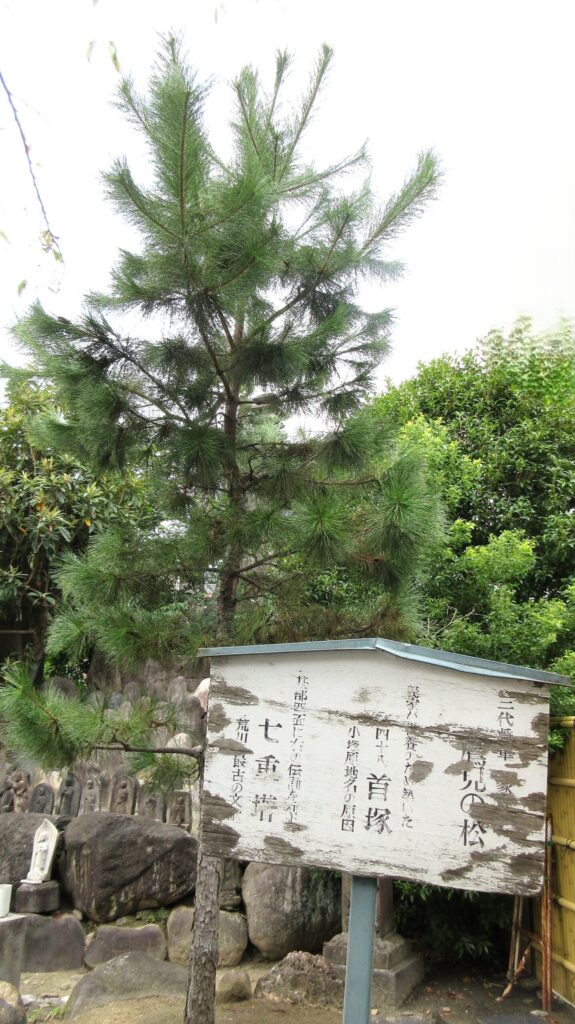

45.円通寺

伝承では延暦10年(791)に坂上田村麻呂が開いたとされます。

のちに源義家が奥州からの帰途、この地で敵方の首級を葬り塚を築いたという話があり、地名「小塚原(こづかっぱら)」の由来と結び付けられてきました。

江戸時代には下谷一帯の名刹のひとつに数えられます。

円通寺には「鷹見の松」という伝承があります。

寛永年間、三代将軍・徳川家光がこの地で鷹狩をした際、放った鷹が境内の松にとまったことから、家光がその木を「鷹見の松」と名付けた、というものです。

現在は松そのものは失われ、切り株(跡)として伝えられています。

境内には源義家の“首塚”由来を記す七重石塔や、上野戦争後に埋葬された彰義隊の墓などが残されています。

そして最大の歴史的特徴は、慶応4年(1868)の上野戦争後に彰義隊士の遺体を最初に弔い、境内に墓所を設けたことです。

その縁で、上野寛永寺の表門「黒門」が明治40年(1907)に移築され、今も多数の弾痕が戦いの激しさを物語ります。

現在は彰義隊墓、石造物群、庚申塔などが残り、南千住で幕末史と江戸の供養文化を学べる場となっています。

円通寺の見学を終えたら、来た道を引き返して日光街道に復帰です。

今来た道を引き返します。

さすがにこの辺りは交通量が多いので、排気ガスにまみれてのウォーキング。(笑)

そして徐々に青空も見えなくなって、この辺りから少しずつ雲行きが怪しくなってきました。

先ほどの交差点まで戻ったらそのまま高速の高架沿いを直進、交差点のすぐ先、左側に見える大きな鳥居が「素盞雄神社」です。

46.素盞雄神社

旧社名を「牛頭天王社(ごずてんのうしゃ)」といいます。

創建は平安時代の貞観年間(9世紀)と伝わり、古くからこの地の鎮守として崇敬されてきました。

主祭神は素盞雄大神(すさのおのおおかみ)と飛鳥大神(あすかのおおかみ)で、疫病除け・厄除けの神として知られています。

江戸時代には徳川将軍家の保護を受け、神輿渡御で有名な「天王祭」が行われました。

これは浅草の三社祭と並ぶ江戸三大祭の一つに数えられ、担ぎ手の威勢の良さと「ケンカ祭」としての迫力で知られます。

現在も毎年6月に行われ、南千住・三ノ輪一帯が熱気に包まれます。

また、境内には神楽殿や石造物群、江戸時代の力石なども残り、地域の歴史を物語る貴重な文化遺産です。素盞雄神社は、南千住・荒川の人々にとって「厄を祓い、無病息災を願う」守り神として、今も厚い信仰を集めています。

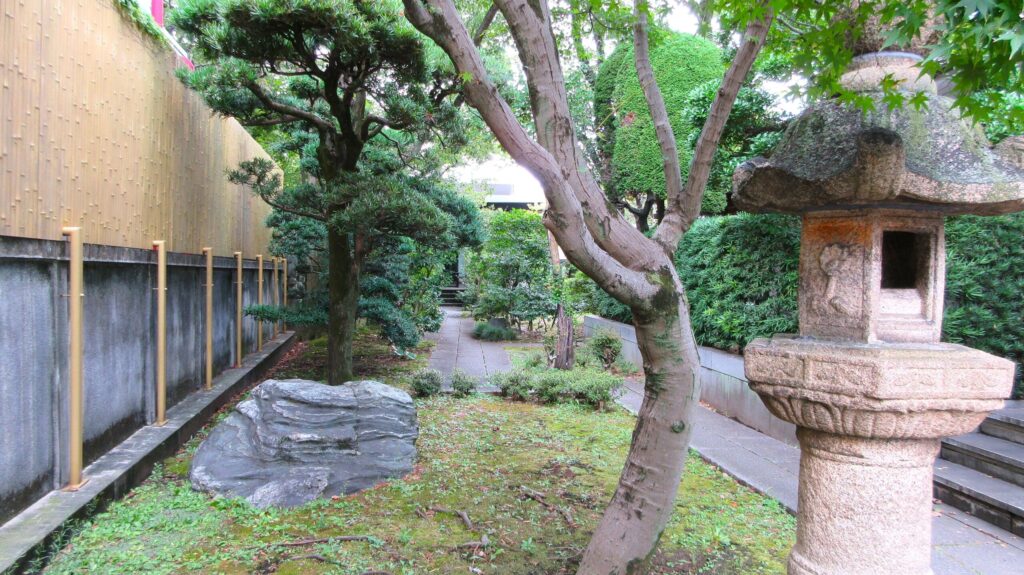

さらに街道を進んで行くと左手に「誓願寺」の門があります。

一見してお寺には見えないし、長いアプローチの先が見えないので入っても良いのかわからず躊躇しましたが、見学は自由にして良さそうな雰囲気でした。

敷地内に足を踏み入れるには少々勇気のいる門構えですが、境内の雰囲は、お寺というより昔のお屋敷の庭園といった感じで、とても風情のある素敵な空間なので、ぜひ見学してみてください。

47.誓願寺

誓願寺の創建は、長保元年(999)。

名僧・恵心僧都源信が天台宗寺院として開いたと伝えられています。

江戸期には日光街道の要衝に面し、往来の人々の信仰を集めました。

境内には、家康が天正19年(1591)に当地巡覧の際に腰掛けたと伝わる榎の話や、汐入村開祖・高田氏の墓、庚申塔・板碑、狸塚など地域史を物語る石造物が残ります。

現在は緑の多い静かな境内が整えられ、千住・南千住散策で歴史を学べるスポットとなっています。

誓願寺を過ぎると、いよいよ千住大橋が見えてきました。

車では何度も通過している千住大橋ですが、徒歩で渡るのは初めてです。

でも、千住大橋を渡る前にもう1か所、寄り道をします。

橋の手前の細い路地を左に入っていくと、坂を下り切って少し左に曲がっていく辺りにひっそりと佇むのが「熊野神社」です。

ここは無人の小さな神社で、私が訪れたときは門に鍵がかけられ、敷地内に入ることはできませんでした。

おそらく、普段から基本的には入れないようになっているのではないかな?という雰囲気でした。

なので、敷地の外からフェンス越しに写真だけ。

48.熊野神社

さて、今回の紹介はここまで。

浅草辺りでは青空が広がっていたお天気も、徐々に怪しい雲行きになってきました。

寄り道ばかりしているので、予定していた時間を大幅にオーバーして、ようやく千住大橋に到着。

このとき既に12時40分。

お天気も怪しくなってきたし、このペースで草加宿まで行っていたら日が暮れる。(笑)

なので本日の予定を千住宿までに変更し、この先も気持ちに余裕を持って歩くことにしました。

次回は千住大橋を渡り、松尾芭蕉ゆかりの地をたくさん歩きます。

そしてようやく千住宿に到着です!