おひとりさま「日光街道」を行く!浅草橋から浅草寺まで【1ー2】

Viaraの「歩き旅」の目的は、五街道を踏破するだけでなく、ゆっくり旧街道を歩きながら、それぞれの街道沿いで出会える歴史に触れることです。先を急ぐよりも、できる限り多くの見どころを周りたいと思っています。

そのため1日に進むことができる距離は限られますが、その分たくさんの「見どころ」を紹介していますので、皆さまの街道ウォーキングの参考になれば幸いです。

今回の日光街道ウォーキングは、日本橋から千住宿までの約8.8kmを、「64」の見どころに立ち寄りながら8時間かけて歩きました。

見どころが多く1記事では紹介しきれないため、4回に分けて「日本橋から千住宿」の歩き旅を紹介します。

出発地点

- 出発地点:日本橋

- エリア :東京都中央区日本橋

- 最寄り駅:東京駅、日本橋駅、三越前駅

- 出発時刻:6:30 AM

到着地点

- 出発地点:千住宿本陣跡

- エリア :東京都足立区千住2丁目

- 最寄り駅:北千住

- 到着時刻:14:30 PM

旅のコラム

今回は1-2「浅草橋から浅草寺」の旅です。

日光街道については下記のページを参照してください。

日本橋を出発したときには空一面に雲が広がり、もしかしたらにわか雨が降ってくるかもといったお天気でしたが、浅草橋に着くころには徐々に雲にも切れ間が見えるようになってきました。

気温はまだ夏の熱さでしたが、強い日差しがない分、歩きやすいお天気。

前回は日本橋から浅草橋までの14の見どころを紹介しましたが、今回は浅草橋の付近から浅草観光のメインである浅草寺までの見どころを紹介します。

まずは「銀杏岡八幡神社」へ向かいます。

浅草橋駅前交差点を過ぎると、左手に赤い建物「BURGER KING」が見えてきますので、そこを左折します。

正面突き当りに見えている鳥居が、目的地「銀杏岡八幡神社」です。

15.銀杏岡八幡神社

銀杏岡八幡神社は、浅草橋の鎮守です。

縁起は平安後期の1062年にさかのぼり、源頼義・義家が奥州征討の戦勝祈願として丘に銀杏の枝を立て、凱旋後に八幡宮を勧請したと伝わります。

社名はこの伝承に由来します。

江戸時代には町の発展とともに崇敬を集めましたが、度重なる火災で社殿や御神木は焼失してしまいました。

明治以降も震災・戦災により被害を受け、現在の社殿は戦後に再建されています。

小さな境内ながら鳥居、細長い参道、境内社が残り、今も浅草橋の氏神として地域の安全と商売繁盛を見守っています。

日光街道に戻り、まっすぐ進行方向へ進んで行くと通り沿い左手に鳥居が見えます。

ここが「須賀神社」です。

16.須賀神社

須賀神社は、この地域の氏神さまです。

始まりは推古天皇のころ、約600年ごろと伝わります。

江戸時代までは「牛頭天王社」「祇園社」「蔵前天王社」「団子天王」など、何度も名前が変わりました。

流行り病から町を守ってほしいという人々の願いが強く、団子をお供えする祭りも行われていたといいます。

明治になると神仏分離の制度ができ、社名は「須賀神社」に統一され、主祭神はスサノオノミコトとなります。

関東大震災や東京大空襲で被害を受けますが、氏子の力で再建。今も浅草橋の安全や商売繁盛を見守り、下町らしい祈りの場として親しまれています。

さらに真っすぐ進んで行くと、右側に交番のある交差点があります。

日光街道はそのまま直進しますが、「第六天榊神社」へ立ち寄るためここを右折します。

この辺りの見どころは比較的街道から離れた場所に点在しているため、寄り道するのに少々時間をかけて進むことになります。

「第六天榊神社」は右折して直進、左側の大きな鳥居が目印です。

17.第六天榊神社

第六天榊神社は、浅草橋と蔵前の間にある下町の古社です。

はじまりは景行天皇の頃(西暦110年)と伝わっており、日本武尊(やまとたける)が東国平定の途上、この地に皇祖二柱をまつり、自らの白銅の鏡を納めて国の安泰を祈ったのが起源とされます。

江戸では、鳥越神社ゆかりの「鳥越三所明神」の一社として厚く信仰されていたようです。

享保4年に柳橋一丁目へ移り、明治の神仏分離で社号を「榊神社」に改められました。

昭和3年に、かつて「官立図書館 浅草文庫」(明治7年創立)があった現在地へ遷座、境内には「浅草文庫跡碑」があります。

ここから交差点に戻って日光街道を先に進んで行きますが、このあとの見どころがかなり散らばっているので、あっち行って、こっち行って、けっこう時間と体力を要するエリアです。

ひとまず「蔵前一丁目」の交差点まで進みます。

交差点の左手前にあるのが「天文台跡」です。

天文台跡と言っても特にそれらしき建物はなく、歩道脇にある緑のエリアに案内板が立っているのみなので、見逃さないように要注意です。

18.天文台跡

江戸後期に幕府の天文方(暦づくりの役所)が置いた浅草天文台跡です。

天明2年(1782)、天文方は牛込藁店からこの地へ移り、新しい観測施設「頒暦所御用屋敷」を築きました。

観測の目的は正確な暦を作ること。

高さ約9メートルの人工の小山の上に約5.5m四方の台を設け、石段を上って天体を測る装置で観測していたといいます。

ここでは高橋至時が西洋天文学を取り入れた「寛政暦」を整え、その門下であった伊能忠敬も、測地の基礎研究に関わりました。

のちに天文方内の翻訳機関が発展し、開成所を経て東京大学へつながる学びの系譜も生まれますが、天文台は明治初年に廃止されています。

この蔵前一丁目の交差点を左折して、真っすぐ進んで行くと右側に「鳥越神社」の鳥居が見えてきます。

19.鳥越神社

鳥越神社の始まりは、白雉2年(651)に日本武尊(やまとたける)をまつった「白鳥明神」とされ、その後、源義家が戦の途上にこの地を通ったとき、白い鳥が川の浅瀬を教えたという話から「鳥越大明神」と呼ばれるようになったと伝わっています。

江戸時代には広い社地を持ちましたが、幕府の蔵や大名屋敷の整備で縮小し、現在の規模になりました。

初夏の「鳥越祭」では、都内最大級といわれる約4トンの「千貫神輿」が町を練り歩き、夜の宮入は「鳥越の夜祭り」として知られています。(毎年6月ごろ)

鳥越神社の参拝を終えたら、来た道を引き返し、日光街道を越えて直進、隅田川に架かる蔵前橋方面へ進みます。

このとき、通りの右側を進んで行く方が見学ルートとしては便利です。

途中、橋の手前ではLIONくんがニッコリ手を振って迎えてくれます。(笑)

このLIONくんの前を通り過ぎて橋の袂まで行くと、右側に「首尾の松」の碑と蔵前橋の案内碑が並んで設置されています。

20.首尾の松

江戸時代、この付近には幕府の米蔵「浅草御蔵」が並び、川面へ枝を伸ばす一本松が川舟の目印として有名でした。

名の由来は諸説あり、将軍家光の前で家臣が増水した川を馬で渡り「首尾よく」成功したという説、吉原へ向かう舟客がこの松陰で「今夜の首尾」を語ったという説などが伝わっています。

この景観は広重の『名所江戸百景』にも描かれ、江戸の名所として親しまれました。

初代の松は安永年間に風害で倒れ、その後も枯死や焼失を経て、1962年に碑が建てられました。

植え継がれてきた松は現在「七代目」とされています。(全景を撮り忘れました…)

この首尾の松のちょうど向かい側辺りに「浅草御蔵跡」がありますが、実はココ、横断できません。

横断するには先ほど通り過ぎたLIONくん辺りまで戻るか、目の前の隅田川に架かる蔵前橋の階段を下り、橋をくぐってまた階段を上ってくるか、です。

私はせっかくなので蔵前橋の中央から隅田川を眺めてみたかったので、あえて蔵前橋を渡った川の反対岸の階段を利用して横断しました。

蔵前橋の欄干には、さすが「蔵前」だけあって、お相撲さんがデザインされていたり、屋形船に佇む着物姿の女性がデザインされていたりと、これを見るだけでも楽しいですね。

隅田川の東岸へ渡ったら、右側に階段がありますのでそこを降りて、橋の下をくぐって反対側の階段を上って再び蔵前橋を戻ります。

橋の南側からの眺めは、スカイツリーと隅田川をとらえる絶景ポイントです。

思わず場所を変え、角度を変え、何枚も写真を撮ってしまいました。(笑)

お天気がもう少し良ければ、もっと素敵な写真が撮れたのですが、残念でした。

でも雲の模様がなんだかちょっと芸術的。(笑)

そして、橋を渡り切った少し先に「浅草御蔵跡」の碑が立っています。

21.浅草御蔵跡

浅草御蔵とは、江戸幕府が全国の天領から集めた年貢米や買上米を保管・出し入れした巨大な米倉群です。

元和6年(1620)に隅田川西岸、現在の蔵前~浅草橋付近に整備されました。

浅草・大坂・京都二条の三か所は「三御蔵」と呼ばれ、とくに浅草御蔵は最大級でした。

敷地には一番堀から八番堀まで運河が通り、多数の蔵が立ち並んで、集めた米は旗本・御家人の給米などに使われました。

地名「蔵前」は「御蔵の前」に由来します。

明治になると税が米納から金納に変わり、役割を終えますが、その後は大蔵省の常平局が置かれるなど、しばらく官の施設として使われました。

御蔵跡を過ぎ、そのまま真っすぐ日光街道に向けて来た道を戻っていくと、日光街道手前右側に「揖取稲荷神社」が鎮座しています。

細い脇道の角が社務所で、その右側が神社です。

22.揖取稲荷神社

揖取稲荷神社の始まりは、江戸初期の慶長年間(1596–1615)。

幕府の米蔵(浅草御蔵)を造るため、熊本から石を船で運ぶ途中、遠州灘でしばしば遭難が起きました。

ある時「稲荷の加護(しめし)」があってから航海が無事に進むようになり、そのお礼として浅草御蔵の中に社を建てたのが由来とされています。

社名「揖取」は「舵を取る=船の進路を導く」イメージから来た通称とされ、航海安全の信仰が色濃い神社です。

日光街道の交差点に戻ったら右折しますが、まずは交差点を渡り日光街道の左サイドへ。

そのまま右方向、日光街道を少し進むとY字路になります。

日光街道はそのまま右側へ続いて行きますが、ここでもう一か所寄り道をするためY字路を左側へ進み、最初の信号交差点を左折します。

少し先、右側に「YKK」の看板がある細い道を右折。

最初の十字路を過ぎた左側が「松平西福寺」です。

23.松平西福寺

松平西福寺の始まりは、駿河(静岡)の寺で、徳川家康が開いたと伝わります。

のちに家康の時代に江戸へ移り、慶長13年(1608)に駿河台、寛永15年(1638)に今の蔵前へ移りました。

江戸時代には境内がとても広く、浄土宗「江戸四ヶ寺」の一つとして他寺を取りまとめる役目も担っていました。

徳川・松平一門との縁が深く、この呼び名が残ったと考えられています。

かつては徳川家康を祀る「松平神社」も近くにありましたが、関東大震災で被災後に鳥越神社へ合祀されています。

また、浄土宗の開祖である法然の「旅立ちの象」も設置されています。

法然は岡山県で生を受け、比叡山で学んだのち、阿弥陀仏を念じる「専修念仏(南無阿弥陀仏)」を中心に救いを説きました。

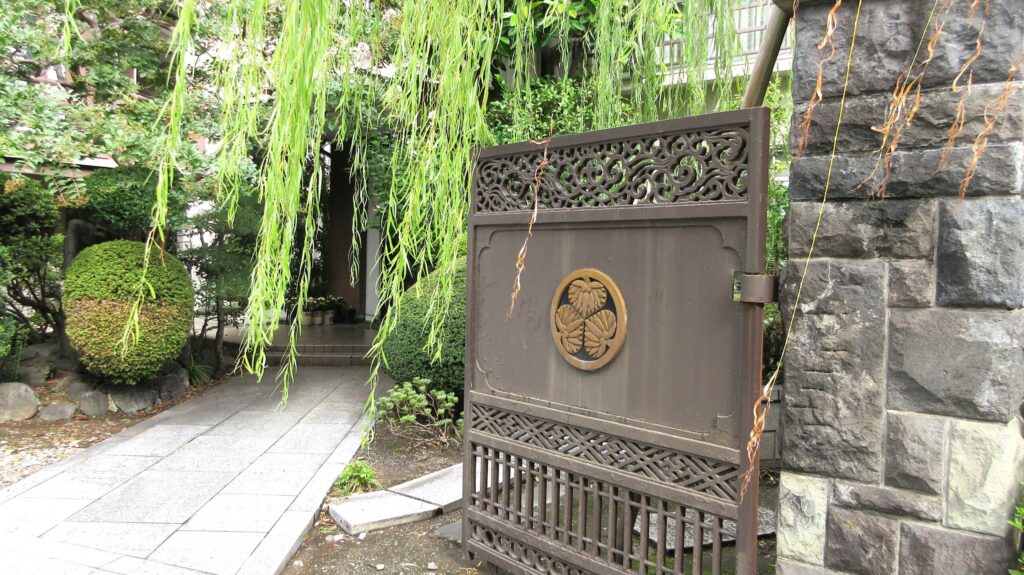

Y字路まで戻ったら、今度は右側の日光街道を進ます。

「厩橋」の交差点から少し寄り道をして、左折。

左手1本目を通過した先の通り沿いに「榧寺」があります。

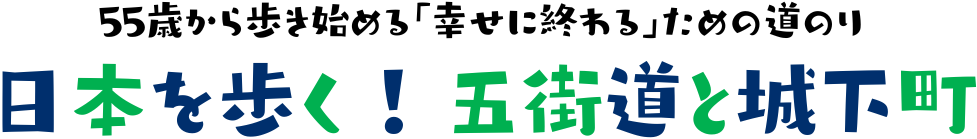

24.榧寺

榧寺は浄土宗の寺院で、はじめは天正期(1570年代)に隅田川の洲に結ばれた草庵「池中庵」が起こりとされます。

慶長4年(1599)、増上寺中興の観智国師(源誉存応)が正式に開山し、山号を池中山、院号を盈満院、寺号を正覚寺と号しました。

境内には樹齢千年級と伝わる榧(かや)の巨木が茂り、明暦の大火や享保17年(1732)の火災で寺宝を守ったと語られ、江戸時代から通称「榧寺」が定着しました。

これらの由緒は寛政4年(1792)造立の「榧寺縁起碑」や、石川雅望らが関わった「榧寺縁起絵巻」に詳しく伝わります。

戦後、昭和27年(1952)に山谷町の宗念寺を合併し、通称であった「榧寺」を正式寺号に改称。境内には国学者・石川雅望の墓所もあり、蔵前の歴史文化を今に伝える古刹です。

榧寺から少し戻って、さきほど通り過ぎた1本目の通りを入っていくと(榧寺方面からは右折)、2本目を過ぎたところの右手に蔵前神社の鳥居が見えます。

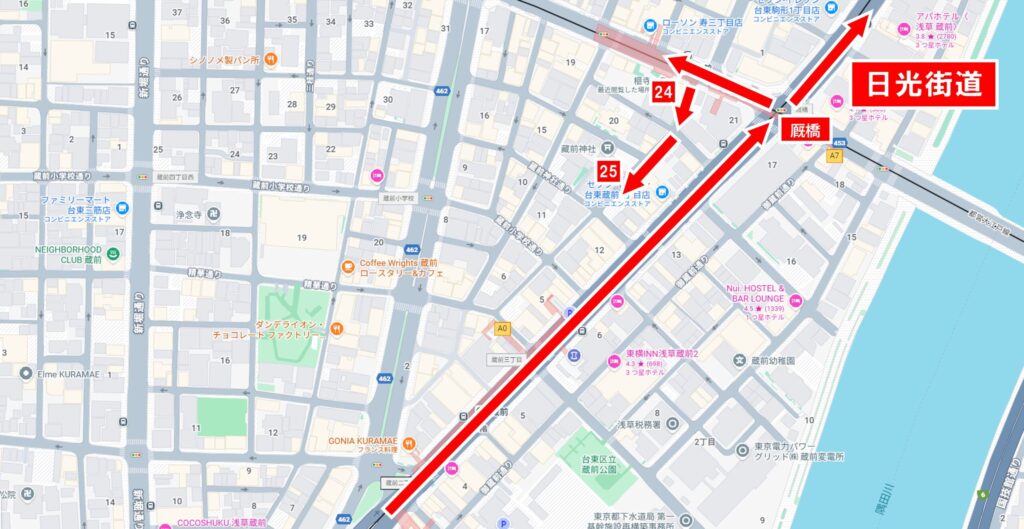

25.蔵前神社

蔵前神社は、元禄6年(1693)に5代将軍・徳川綱吉が京都の石清水八幡宮を勧請して創建された八幡さまです。

江戸城の鬼門を守る祈願所として崇敬され、社領200石の御朱印地も与えられました。

享保17年(1732)の類焼で浅草三嶋町へ一時遷座しますが、延享元年(1744)に元地の蔵前へ戻っています。

明治の神仏分離で別当寺が廃され、関東大震災と戦災で社殿も焼失。

昭和22年(1947)に隣接の稲荷神社・北野天満宮を合祀し、昭和26年(1951)に社号を「蔵前神社」と改めました。

例大祭は6月第1土日。勧進相撲ゆかりの地ともされ、境内に記念碑が残ると紹介されています。

また、落語にゆかりのある神社としtも知られています。

落語の演目「佐々木政談」や「文七元結(ぶんしちもっとい)」には「蔵前」が舞台として登場し、江戸時代に幕府の米蔵(浅草御蔵)があった土地柄と関わっています。

特に「文七元結」では、蔵前の札差(米の売買を扱った金融業者)が重要な場面に登場し、庶民と武家の金銭のやりとりの背景に「蔵前」という場所のリアリティが描かれています。

蔵前神社自体は「落語発祥の神社」というわけではありませんが、周辺の蔵前一帯が落語の舞台として繰り返し登場するため、「落語ゆかりの地」として知られています。

境内には勧進相撲や地域の歴史を伝える碑もあり、江戸文化と結びついた雰囲気を今に伝える神社です。

蔵前神社からふたたび日光街道に戻って真っすぐ進んでいくと、駒形一丁目の交差点があり、そこを過ぎると左側に「諏訪神社」の鳥居が鎮座しています。

そして諏訪神社を通り過ぎた次の駒形二丁目の交差点の左向こう側の角にあるのが「駒形どぜう」です。

26.諏訪神社

駒形一丁目にある諏訪神社は、建御名方命と八坂刀売神を祀る「おすわさま」です。

創建ははっきりしませんが、平安後期の後冷泉天皇の頃(1045~1068)という説と、承久の乱(1221)後に信濃国諏訪郡の神主が諏訪大社の御分霊を勧請したという説が伝わります。

江戸期には浅草寺の子院・修善院が別当として管理し、周辺地名「浅草諏訪町」の由来となりました。

明治維新後は村社に列し、昭和9年(1934)に町名が駒形へ編入され現在の所在名になっています。

浅草寺の門前町文化と結びついて古くから崇敬を集めてきた、小規模ながら歴史の深い神社です。

27.駒形どぜう

「駒形どぜう」は、浅草・駒形にあるどじょう料理の老舗です。

創業は享和元年(1801)。浅草寺参詣のメイン通りだった駒形で“江戸の味”として親しまれ、関東大震災や戦災での焼失を経ても営業を続けてきました。

看板料理は薄切りのどじょうを丸鍋で煮る「どぜう鍋」。

卓上の刻みネギを山盛りにして食べるのが昔ながらのスタイルで、「柳川」や味噌仕立ての「どぜう汁」も定番です。

店名の表記「どぜう」は文化年間に使われ始めた古風な仮名づかいに由来します。

江戸の下町文化と食の歴史を体験できる一軒として、観光客にも地元にも長く愛されています。

この「駒形どぜう」の風情ある建物をもう少しじっくり見てみたかったのですが、正面に回って全景を撮影していたら、その前の歩道で警察官2人と70代くらいの女性が何やら建物のほうを向きながら話をしていて。

なんとなく聞こえてきた内容から、おそらく女性の自転車がこのここで盗まれたっぽい。

いわゆる実況検分をしている雰囲気でした。

なんだろう?と3人の様子をチラ見しながらお店の前へ進もうとした瞬間、3人が話をしながらお店の入り口辺りに近づき、そこで話を始めて。

おかげさまで、お店をじっくり見ることができないまま、通過するしかなくなってしまいました。

残念。

ま、浅草ならいつでも行けるのですが …。(笑)

あと、この「駒形どぜう」の手前、お店の南側が、有名おもちゃメーカー「BANDAI」の社屋なのですが、ビルの前にマニアにはたまらないフォトスポットになっています。

いろいろなキャラクターが通り沿いにずらりと勢ぞろい。

私が写真を撮る前には外国人カップルが二組、楽しそうにそれぞれのキャラクターとツーショットを撮影していました。(ゴジラより手前に「クレヨンしんちゃん」もいますが、構図から外れてしまいました…)

私はさほど関心がないのですが、なんだか撮影欲求が駆り立てられたので(笑)全部のキャラクターの写真を撮影してみました。

子供たちも喜びそうですが、特に海外から旅行で日本を訪れるアニメファンの方には嬉しい観光スポットかも。

ただ、企業のビル前なので「観光案内」には載っていないかもしれませんね。

そんな BANDAI や 駒形どぜう の前を通過して日光街道を進んでいくと、どんどん周辺が賑やかになっていきます。

この辺りは、どこからでもスカイツリーが見えますね。

朝からどんよりと漂っていた雲もいつの間にかいなくなり、青い空を背景にスカイツリーがそびえたつ風景が美しき。

浅草に来たな~って気分を盛り上げてくれます。(笑)

間もなくすると目の前には「駒形橋西詰」の大きな交差点。

ここを右折すると隅田川にかかる「駒形橋」、Y字になった通りを左に進んでいくと突き当りが浅草寺雷門です。

浅草寺の雷門へ向かう前に見どころをもうひとつ。

Y字になった交差点の右手奥に見える赤い建物が「浅草駒形堂」です。

28.浅草寺駒形堂

浅草駒形堂は、浅草寺の発祥と深く関わる由緒あはるお堂です。

隅田川に面した駒形橋のたもとに位置し、浅草寺の本尊・聖観音菩薩が最初に現れた地として知られています。

伝承によると、推古天皇36年(628年)、漁師の兄弟・檜前浜成、竹成が隅田川で漁をしていたところ、観音像を網にかけました。

その像を郷土の長・土師中知が尊崇し、祀ったのが浅草寺の始まりとされています。

この時、観音像を引き上げた地点が「駒形堂」の場所であり、浅草寺の原点とされるのです。

「駒形」という名は、かつてこの地が馬をつなぐ場所であったことに由来するといわれます。

駒形堂は江戸時代には観音信仰の聖地として多くの人々の参拝を集め、隅田川を行き交う舟運の安全祈願や旅立ちの無事を願う場ともなりました。

また、浅草寺への参詣者はまず駒形堂で観音様にお参りし、その後本堂へ向かう習わしがあったとも伝えられています。

現在の堂宇は鉄筋コンクリート造で、関東大震災や戦災を経て昭和・平成期に再建されたものです。

規模は小さいながらも、浅草寺信仰の起点を示す重要な霊跡として、多くの人々に親しまれています。

この駒形堂の右手側が隅田川にかかる駒形橋。

雷門は左側にあるY字路の左を進むのですが、せっかっくなら橋からの風景も見ておこうと思い、私はそのまま右手にある駒形橋へ。

青空が広がり、とてもきれいな眺めでした!

さて、ひとしきり橋の上から隅田川を満喫したあとは、浅草寺雷門を目指します。

余談ですが、この橋のたもと(駒形堂側)に公衆トイレがあります。

とても小さな公衆トイレで確か1室しかなっかった気がしますが、10時半ごろは誰も使用しておらず、使用中も誰かが並ぶこともなく、ゆっくり使用できました。

屋外に設置されている公衆トイレなので決して「きれいですよ~」とは言いませんが(笑)、超観光地の公衆トイレにしてはまぁまぁ大丈夫なレベル感。

団体客が入れ替わり立ち代わり使用する時間はちょっとわかりませんが、ウォーキングの際の参考になれば。

さて、雷門へはY字路の左の通り(並木通り)を進んでいきます。

浅草寺に続く道にしては人通りはあまり多くなく、ちょっと意外でした。

電車で来訪する観光客の皆さんは、浅草駅に着いたら基本は「雷門通り」に集中している感じですね。

駒形方面へは「おまけ」で立ち寄る人がいる程度かもしれません。

そういえば、隅田川の遊覧船の「浅草」停留所があるので、時間によっては船を利用するで賑わうかも。

そういえば私も、まだ東京に転勤してくる前、友人と二人で浅草観光のついでに遊覧船を楽しんだことがありました。

川から眺める東京の街もなかなかいいものですね。

イギリスのテムズ川、フランスのセーヌ川、ドイツのライン川、そして東京の隅田川。

実はわたくし、4大リバークルーズ、制覇しております!(笑)

余談はここまでにして、、、

並木通りを進んでいくと、突き当りが浅草寺。

正面にあの有名な大きな赤い提灯が見えてきます。

ちなみにこの写真のような全景を撮影する場合は、雷門を右手に見ながら通りの反対側に横断歩道で渡るのがベストです。

横断するついでに「ど真ん中」で一瞬立ち止まり、写真を撮ったらそのまま渡り切ればOK。

そんなに慌てて渡らなければならないような短い信号ではないので、周囲の歩行者にさえ注意していれば普通にこの構図で写真が撮れます。

参考までに。

さすが雷門の前には大勢の観光客。

ほぼ8割、9割は外国人観光客のようでした。

さて、ここからは、人混みが何よりも嫌いで、とにかく混雑している場所が大の苦手な私の「戦い」が始まります。

もう、雷門の前に到着した段階でギブアップしたいくらいの思いでしたが(笑)、ここまで来て浅草寺まで進まないのはさすがに、ね。

覚悟を決めたら、いざ、観光客でごった返す浅草寺へ!

29.浅草寺雷門

浅草寺の表参道に立つ象徴的な門で、正式名は「風雷神門(ふうらいじんもん)」です。

正面に風神・雷神像、背面に天龍・金龍像を安置し、伽藍を守護します。

創建は天慶5年(942)ごろ、武将・平公雅(たいらのきんまさ)によると伝わり、江戸時代に現在の場所へ移されました。

幕末の慶応元年(1865)の大火で焼失しましたが、その後、95年間に渡り再建されることはありませんでしたが、昭和35年(1960)に、松下幸之助氏の寄進で復興しました。

中央の大提灯は高さ約3.9m・幅約3.3m・重さはなんと約700kg。

正面には「雷門」、背面には「風雷神門」の文字が入っており、浅草のランドマークとして親しまれています。

記念撮影をする外国人観光客にもみくちゃにされながら、人と人との間をすり抜けて門をくぐると、目の前には左右に所狭しとお店が立ち並ぶ「仲見世」です。

ここをゆっくり歩きながら、買い物するのも浅草観光の楽しみのひとつですよね。

私にとっては試練の道でしかないですが。(笑)

とはいえ、ここへ来たら必ず買うものがあります。

舟和の芋ようかん!

大好きなんです、舟和さん。

まだ名古屋にいた頃に百貨店の物産展で出会って以来、東京へ来ると(さすがに浅草まで毎回来るわけではありませんが)必ず舟和の芋ようかんを買って帰るように。

逆に、東京で暮らし始めるとなかなか買いに行かない。(笑)

そういうもんですかね。

なので、久しぶりの浅草に来たからには舟和の芋ようかんを買いたい!

でもこのまま帰宅するわけじゃないので、買えない。

今回のウォーキング、浅草での最大の失意の思い出。(笑)

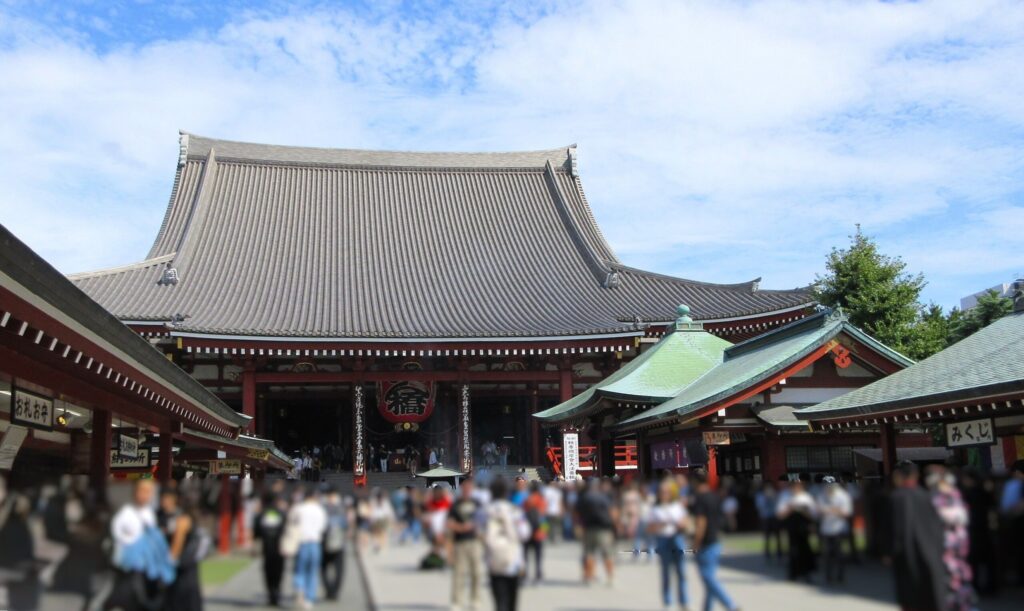

仲見世をまっすぐに進んでいった先には浅草寺がでーんと鎮座しています。

関連する建物や整備された公園など、浅草寺の敷地はかなり広いので、お買い物も含めすべてをゆっくり観光しようと思うとおそらく数時間はかかる気がします。

このときは「買い物なし」「観光なし」で写真撮影だけで、足早にぐるりと大方のエリアを回りましたが、それでも30分はかかりました。

お天気もすっかり回復して、素敵なショットが沢山撮れたのは良かったのですが、暑かった!

そして、どこを歩いても人・人・人で人に飲みこまれてしまうので、ここに来るのはやっぱり寒さで凍えるくらいの気温で人出も減るであろう真冬の、しかも平日の午前中がいいかな。(笑)

30.浅草寺

浅草寺は、東京都台東区浅草にある観音信仰の名刹で、現在は「聖観音宗」の総本山です。

本尊は聖観世音菩薩で、通称「浅草観音」と呼ばれます。

境内は、表参道の雷門、宝蔵門、五重塔、本堂、弁天堂などで構成され、門前の仲見世は参詣文化を今に伝える商店街として知られています。

寺の起こりは飛鳥時代の推古天皇36年(628)3月18日、檜前浜成・竹成の兄弟が隅田川で漁をしていた際、投網に観音像がかかったという伝承にさかのぼります。

郷の長・土師中知(はじのなかとも)がこれを尊像と悟り、出家して自邸を寺に改めたことが草創とされています。

のちに大化改新の年にあたる645年、勝海上人(しょうかい)が来住して観音堂を整え、夢告により本尊を「秘仏」と定めました。以後、秘仏は公開されず、代わりに拝観用の前立観音が安置される慣行が続いています。

中世以降、浅草寺は関東の信仰拠点として発展し、江戸時代には幕府の庇護もあって門前町が繁栄しました。

第二次世界大戦中の1945年(昭和20)3月10日の東京大空襲で観音堂など多くの堂宇が焼失しましたが、戦後復興の象徴として本堂(観音堂)は1958年(昭和33)に鉄筋コンクリート造で再建されています。

戦後は、従来の天台宗から独立して1950年に「聖観音宗」を掲げる宗派の本山となり、都市の中の古社寺として伝統と現代の共存を体現しています。

古い信仰の物語と戦後復興の歴史が重なる点が、浅草寺の最大の魅力です。

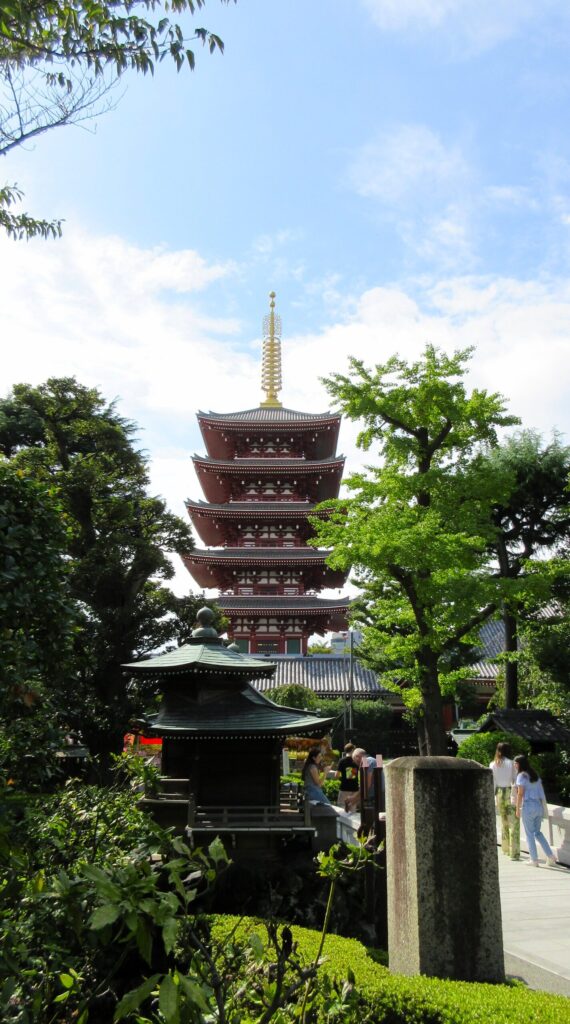

浅草寺の五重塔は、天慶5年(942)に武将・平公雅が創建したと伝わります。

江戸時代には徳川家光の寄進で再建が進み、境内整備の要となりましたが、1945年の空襲で焼失しました。

現在の塔は1973年(昭和48)に復興したもので、高さ約53mの鉄筋コンクリート造です。

相輪部には1966年にスリランカから贈られた仏舎利を安置し、鎮護と先祖供養の象徴として親しまれています。

登ることはできませんが、外観を拝む塔として信仰と観光の中心に位置しています。

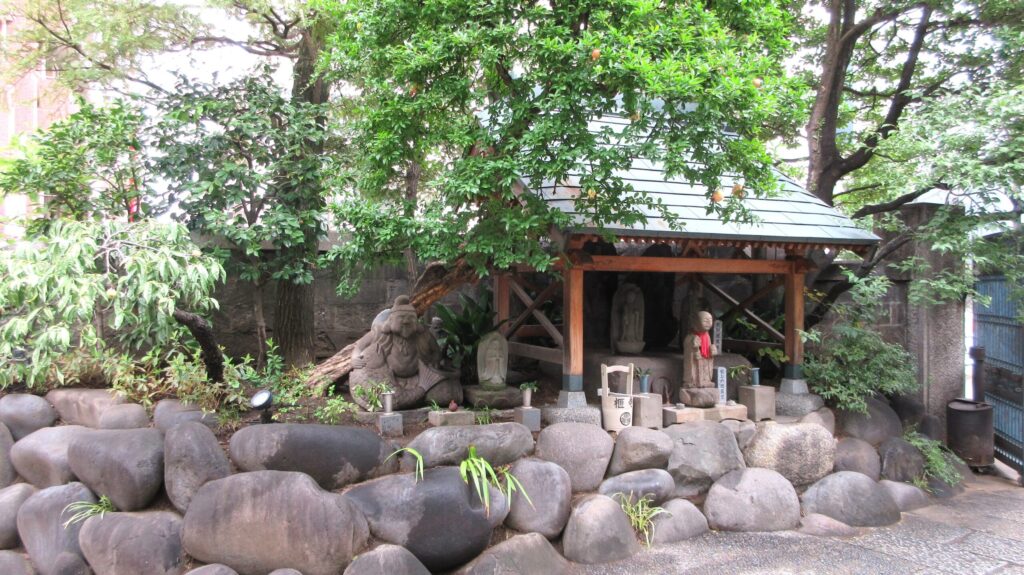

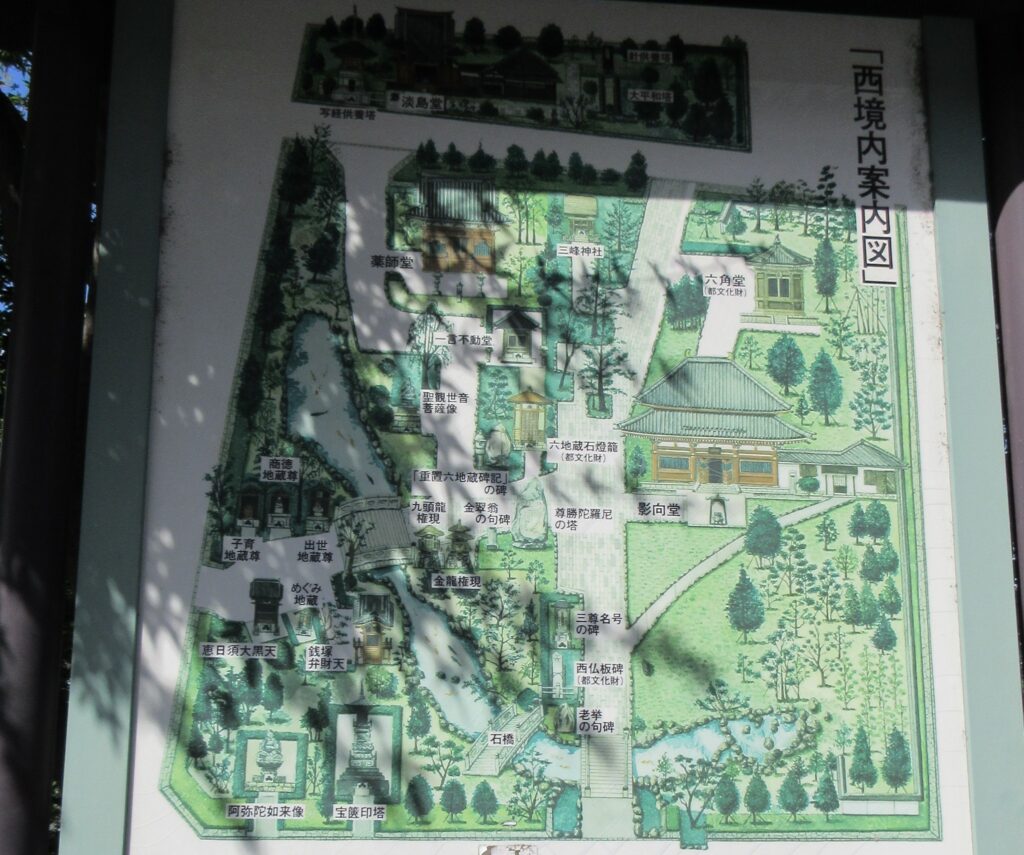

西の境内には緑豊かな庭園に、多くの見どころが点在しています。ゆっくりお散歩しながら見て回るには程よい広さ。

境内は美しく日本庭園風に整備されていて、池には鯉が泳ぎ、細長く広がる池には石造りの橋が架かっており、特に外国人観光客には絶好のフォトスポットのようでした。

浅草寺の敷地はあまりにも広いので、境内はもとより四方に広がるアーケードや商店街などの脇道を散歩しているうちに「方向感覚」を失いそうになります。

いや、失いました。(笑)

雷門まで戻る道筋をたどっているつもりが、なんだか辿り着きそうになくスマホで地図を確認してみたら、あさっての方向へ進んでいて。

けっこう自信満々で方向を定めて歩いていたから、全然ちがう方角に向かおうとしていた自分に結構な衝撃でした。(笑)

西参道の入口左側には「ジャンボメロンパン」で有名な浅草花月堂本店があります。

商店街の入り口付近にある小さなお店ですが、ショーケースにレトロなジャンボメロンパンがずらりと並んでいて、お店の前では美味しそうにメロンパンを頬張る外国人観光客が大勢いました。

私はひとまず、メロンパンの甘い香りだけをいただき、先を急ぐことに。

浅草寺の境内を30分ほどかけて足早に周り、たくさんの写真を撮影したあとは、雷門まで戻って「日光街道」ウィーキングの再開です。

浅草寺を見学している間中、気持ちの良い青空が広がり、気温もグングンと上昇。

人混みのストレスも相まって、もう、汗だくです。

次回は「日本橋から千住宿までの旅 1-3」浅草寺から千住大橋までのウォーキングを紹介します。

お楽しみに!